旬のお魚かわら版

No.106 マツカワ

2025.01.31旬のお魚かわら版 No.106(2025年1月31日)

今回はカレイ類の中でも、高級カレイとしてホシガレイと双璧を成しているマツカワです。

マツカワはカレイ目カレイ科マツカワ属に分類され、ホシガレイも同じ属です。

マツカワを店頭でみる機会は前回のマコガレイ以上に少なく、体の特徴もマコガレイやマガレイとは大きく異なります。マツカワは漢字で書くと「松皮」で、その体色や、鱗が硬くてザラザラした触感が松の樹皮に似ていることがその由来だと言われています。また背びれと尻びれには黒い帯状の縞(しま)模様が並びますが、近縁種のホシガレイでは黒い縞模様ではなく、黒くて丸い大きめの斑(まだら)模様が並びます。裏側(眼のついていない方)の色はメスは白いですが、オスは黄色となるそうです。

生息域は、北海道全沿岸、青森県~茨城県の太平洋沿岸、青森県~島根県の日本海沿岸の他、朝鮮半島西岸・南岸、ピーター(ピョートル)大帝湾、日本海北部~間宮海峡、オホーツク海南部、千島列島などです。ちなみにマツカワは東北以北の海に多く、ホシガレイはマツカワより少し暖かい南の海域に生息しています。

食性については、水深数mから200m程の砂泥底でゴカイなどの多毛類や甲殻類、貝類を捕食し、大きくなると小魚もエサにするそうです。

産卵は冬から春にかけて行われ、その時期には浅場に移動しその後は深場に移動するといわれています。

漁業では、主に刺網や定置網で漁獲されます。

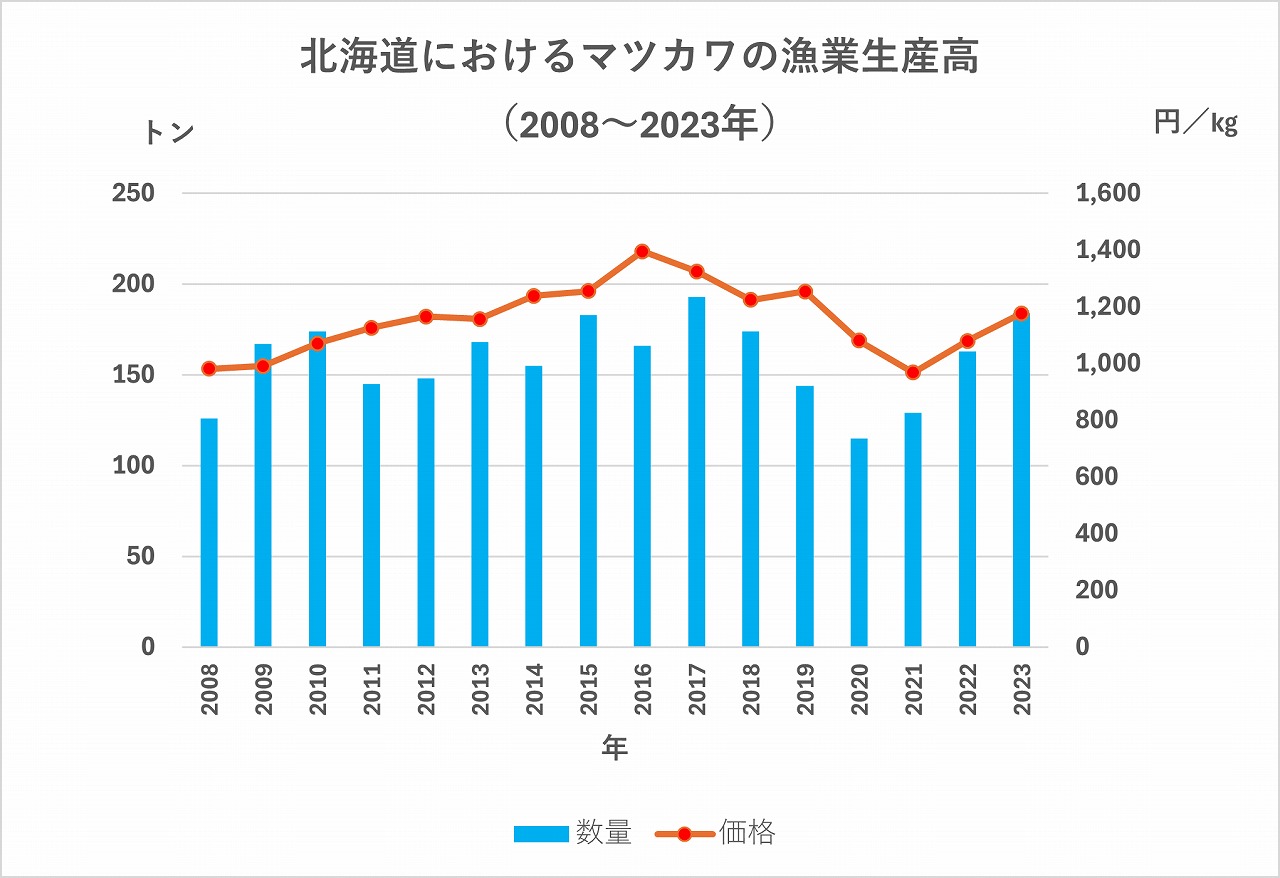

現在北海道を中心に人工種苗の放流が行われ、漁業生産量は下のグラフの通り安定してその成果がみられるようになってきました。また、青森県では養殖も行われています。

ちなみに、岩手県の釜石市では1990年代にマツカワの養殖事業が始められ、釜石市、大船渡市などの市町村、新日鉄、日産建設などの民間企業、釜石漁協、大槌町漁協などの漁協などからなる第三セクターがチョウザメ(キャビア生産目的)とともにマツカワを養殖していました。これらの事業は2007年に別会社によって継承され、第三セクターは解散しましたが、2011年の東日本大震災により養殖魚や施設に壊滅的な被害が出たため、この会社も解散となってしまいました。

上のグラフは主産地である北海道での、マツカワの年間漁業生産高(数量・単価)の推移(2008~2023年)です。

データがあるのが2008年からですがコロナ禍の2020年と2021年を除けば、概ね150~200トンの範囲の中に収まり安定した漁獲が続いているといっても良いと思います。2020~2021年にかけては、新型コロナによる緊急事態宣言を受けた外食産業などの休業や時短営業などの影響で生産抑制を図ったことも考えられます。

産地価格は、キロ1,000~1,400円の幅で推移していますが、直近ではやや上昇傾向にあります。一般的に、魚類の価格はサイズに大きく左右されます。北海道各地で水揚げされるマツカワでもサイズは年によっても差があることが考えられ、単純には比較できませんが、希望価格に達していないと思われます。ただ元々マツカワの希望価格はヒラメを目標にしていました。その意味ではまだヒラメ価格には及ばず、課題を持ち越しているという印象があります。

一般にカレイ類は煮たり焼いたりして食べるのが定番です。しかしマツカワやホシガレイは高級魚ですから、活魚や活き〆で流通し、すし店・割烹といった業態で刺身で食されるのが通常です。他のカレイ類とは違いカレイ特有の臭みもなく、透き通った身からは上品さも感じられます。

筆者も一度だけ、震災前の釜石でマツカワが置いてある居酒屋を探して食べたことがあります。その時は「これがマツカワか!」と舌に覚えさせながら食べました。ただ何しろ20年以上前でもあり、その味はほぼ忘れています。機会があったら北海道辺りでチャレンジしたいと思います。

旬のお魚かわら版

「豊海おさかなミュージアム」は、海・魚・水産・食をテーマとして、それに関連する様々な情報を発信することを目的としています。 このブログでは、名誉館長の石井が、旬のおさかな情報を月2回発信していきます!