旬のお魚かわら版

No.110 イカナゴ

2025.03.31旬のお魚かわら版 No.110(2025年3月31日)最終号

今回は関西では春を告げる魚として名前が通っている「イカナゴ」です。

イカナゴはスズキ目イカナゴ科に属する魚です。

写真のように、体が細長く、下顎(あご)は前方に突き出しています。

後述のとおりイカナゴは日本周辺に広域分布していますので、地域や成長段階により様々な呼び名があります。例えば、成魚は北海道では「オオナゴ(大女子)」、東北地方では「メロウド(女郎人)」、西日本では「フルセ(古背)」などと呼ばれています。また稚魚は東日本では「コウナゴ(小女子)」、西日本では「シンコ(新仔)」などと呼ばれます。

イカナゴは沖縄を除く日本周辺の各海域に生息していますが、海域ごとに複数のグループ(系群)がありそれぞれ生態が異なるようです。

本州以南のイカナゴは水温が高くなる夏の間、砂に潜って暑さを避ける夏眠と呼ばれる習性がありますが、夏が終わって産卵期に入った成魚は同じ場所で産卵します。避暑地が産卵場に変わるので合理的と言えば合理的のように思えます。一方、北海道のイカナゴはこうした習性が見られないと言われています。

また、北海道のイカナゴの寿命は6歳以上で満1歳で体長14㎝、2歳で17㎝、3歳で20㎝に成長します。一方で瀬戸内海のイカナゴは3歳でも体長14㎝にしかならず、寿命も2~3年と言われていて、北と南では随分違いがあるようです。

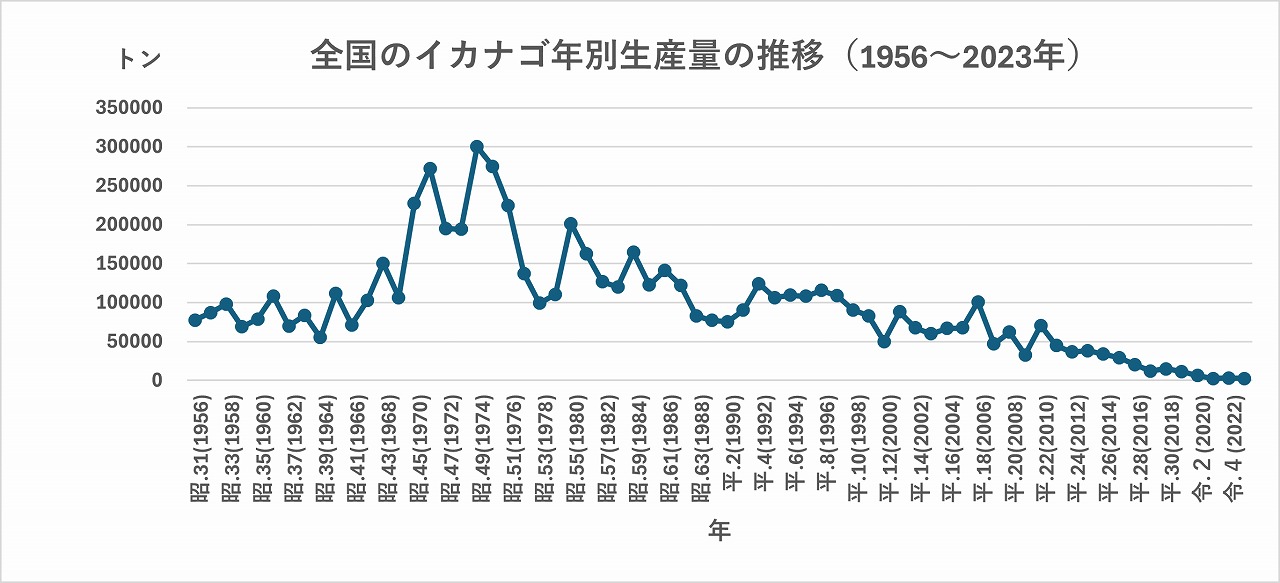

上のグラフは全国のイカナゴの年別生産量の推移です。

グラフのとおり1970年代前半に漁獲のピークがあり、その後は現在まで漸減傾向が見られます。2000年代になってからは10万トン以上の年は1回のみで2011年以降は5万トン以下の漁獲で、2021年以降は5千トンを割っています。漁業生産の推移から、イカナゴは現在、かなり危機的な状況にあると言っても良いでしょう

既にメディアでも報道されていますが、瀬戸内海播磨灘での今年のイカナゴ漁は3月12日に解禁されたものの2日後の14日には早や禁漁となりました。また大阪湾でも昨年に続き自主休漁となっています。北海道や三陸でもまだ漁の話は聞こえてきません。

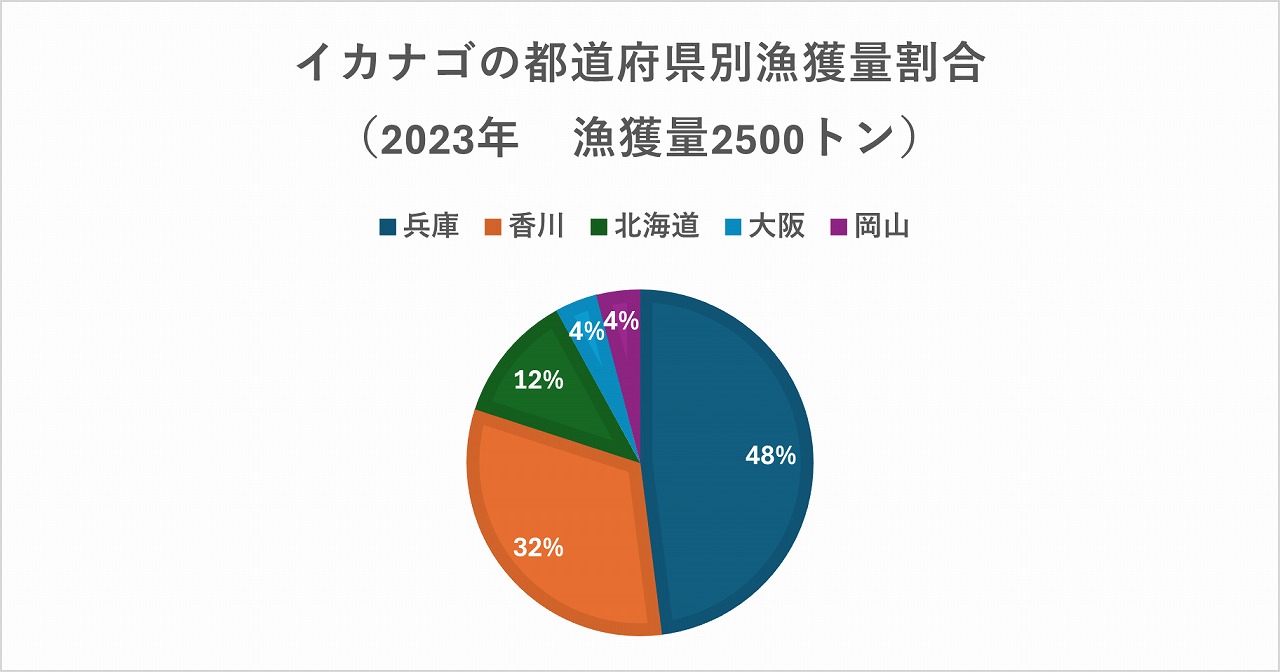

上のグラフはイカナゴ漁業生産量(2023年)の都道府県別割合を表したものです。

前述のとおり近年、全国の生産量が大幅に減少する中、主産地も限定的となっており、グラフのとおり北海道と瀬戸内海のみです。

とりわけ主産地の瀬戸内海周辺地域では、以前はこの時期になると必ずと言ってよいほど、春の風物詩である「釘煮(くぎに)」に関する話題で持ちきりだった記憶があります。筆者も前の職場では、淡路島のメーカーから毎年取り寄せ食べた記憶があります。一般的な佃煮とはまた違った風味があり、食が進んだものです。

またイカナゴは釘煮以外にも成魚では刺身を始めてんぷらや干物などとしても利用されるほか、魚類養殖の優良な餌料としても貴重です。また、香川県では「イカナゴ醤油」として魚醤を生産しており、県の名産になっています。

たださすがにこれほど漁獲が少なくなると、イカナゴの用途もかなり限定されているのが現状といえます。今年も主力の瀬戸内海では禁漁になっている地区もあり、全国的にもあまり期待できそうにありませんが、イカナゴ復活の暁には是非食してみてください。

さて、新型コロナ感染症が世界中で猛威をふるい、従来の生活スタイルが大きく変化するなかで、この「旬のお魚かわら版」がスタートしました。以来110号まで続いてきたのですが、かわら版は本号を持って一区切りとすることとなりました。長かったようでもあり、短く感じた時間でもありました。

その間、読者の皆様や東京水産振興会の役職員の方々の協力もあり、無事最終号にたどり着くことが出来ました。あらためて感謝申しあげます。

かわら版はお終いになりますが、皆様また何時か何処かで!

旬のお魚かわら版

「豊海おさかなミュージアム」は、海・魚・水産・食をテーマとして、それに関連する様々な情報を発信することを目的としています。 このブログでは、名誉館長の石井が、旬のおさかな情報を月2回発信していきます!