旬のお魚かわら版

No.109 コウイカ

2025.03.14旬のお魚かわら版 No.109(2025年3月14日)

今回はイカ類の中で名前は比較的知られているものの、スーパーなどではあまり見かけない「コウイカ」です。

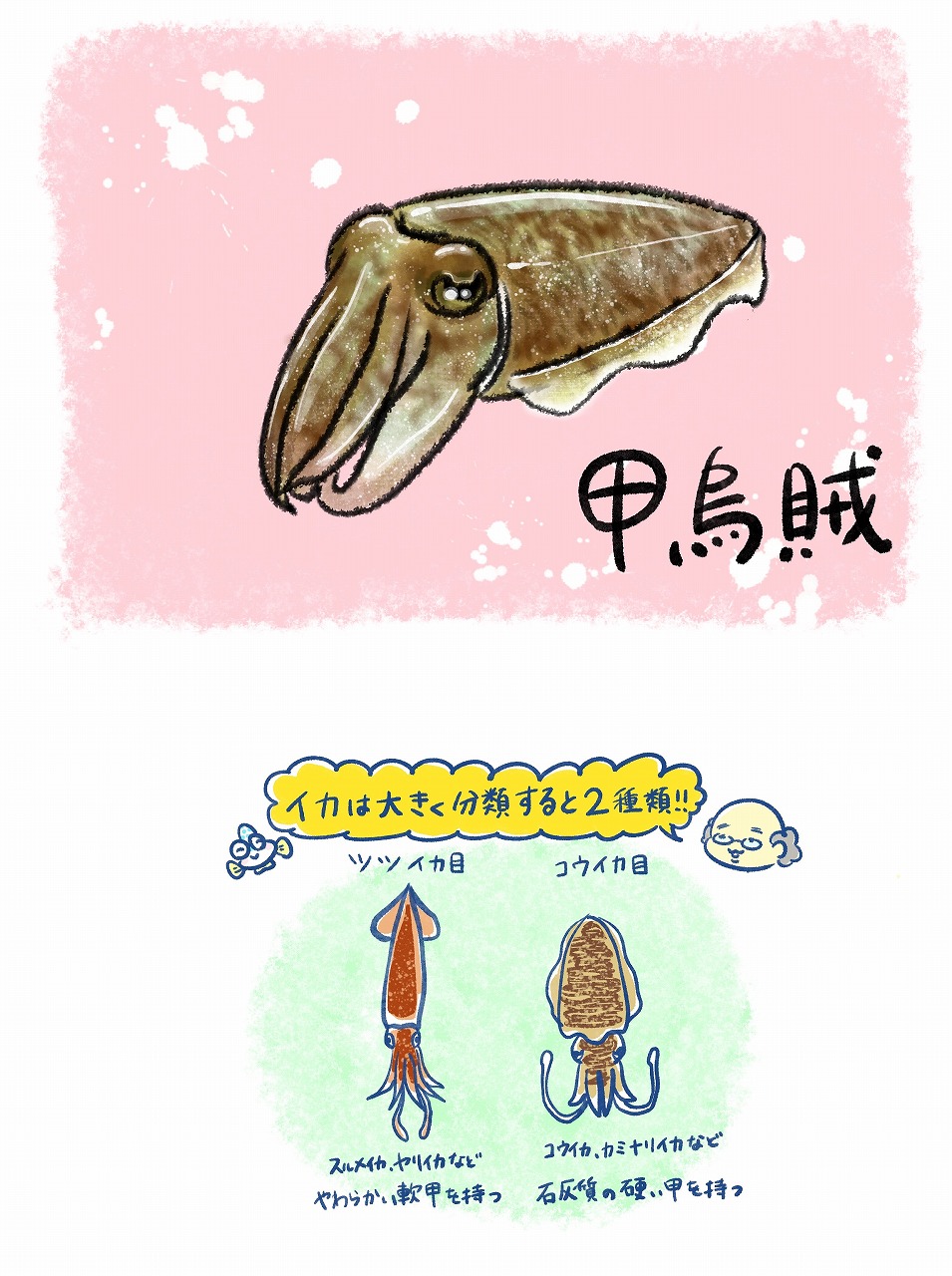

コウイカはコウイカ目コウイカ科に分類されますが、同じコウイカ類にはカミナリイカ(モンゴウイカ)やシリヤケイカ、コブシメなどがいます。

これらコウイカ類は、名前のとおり体内に白くて平たい石灰質の甲を持っていますが、この甲は太古にイカ類の先祖が持っていた貝殻の名残です。

また、この貝殻の名残の甲が、さらに細長くて透明な板状に変化したものは軟甲と呼ばれ、スルメイカやヤリイカなどのツツイカ(筒いか)類の特徴となっています。

コウイカは後述のとおり各地で獲れますので地方名が多く、例えば関東地方では、墨が多いのでスミイカと呼ばれています。また、頭部と反対方向の甲の先端が鋭く尖っているので、関西地方などではハリイカと呼ばれています。

コウイカは暖海性のイカで、日本海では新潟県以南、太平洋では岩手県~九州南岸の太平洋、瀬戸内海、東シナ海、海外では朝鮮半島、中国大陸、南シナ海、インドシナ半島、台湾、フィリピン北部にも生息しています。

水深10~100mの砂泥底付近に生息し、春から初夏に浅場の海藻などに産卵後、一生を終えます。寿命は1年で、他のイカ類と同様です。

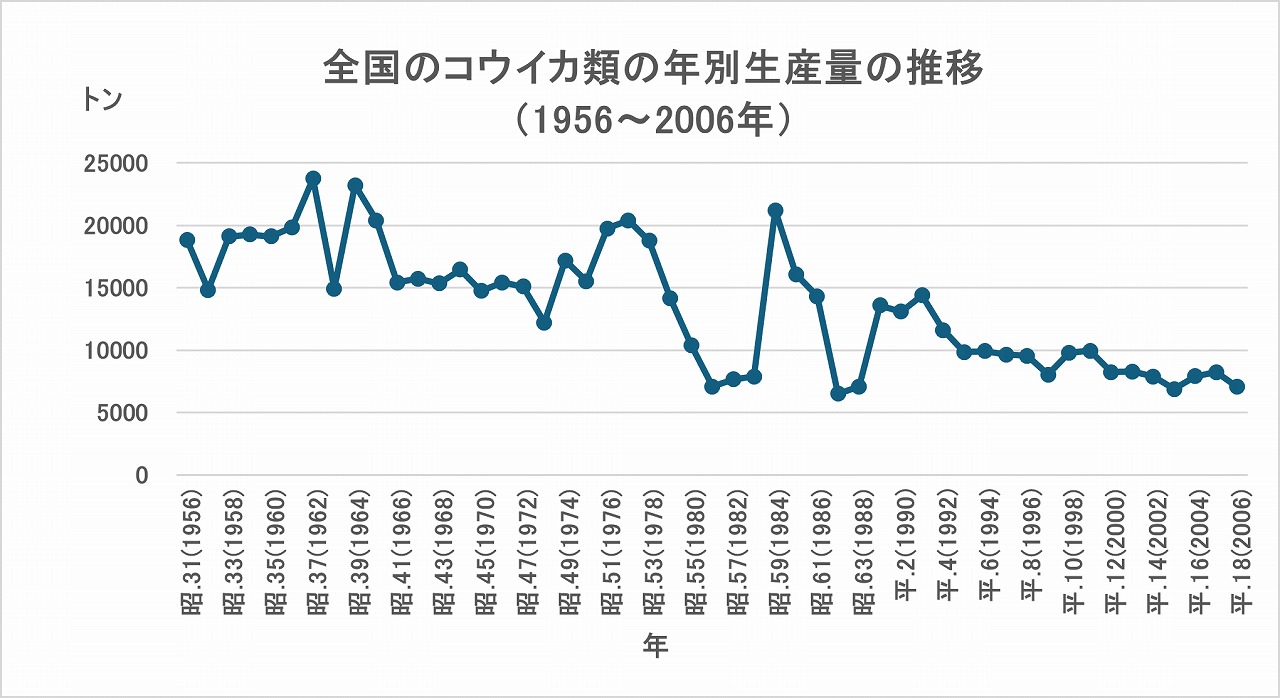

上のグラフは全国のコウイカ類の年別漁業生産量を表したものです。

グラフのとおり2006年までは「こういか類」として統計が取られていましたが、統計の変更により2007年以降は「その他のいか類」に含まれることになったため、コウイカ類単独のデータは公表されていません。そのため2007年以降のコウイカ類生産量は推定するしかないのですが、2007年以降の「その他のいか類」は減少傾向にあり、2006年に51,077トンだった生産量が2023年には23,700トンと、半分以下にまで落ち込んでいます。したがって、2007年以降のコウイカの生産量も1万トンを割っているのは確実で、2007年以降は多くても2006年並み、若しくはそれ以下の水準とみてもよいと思います。

その意味では、決して資源自体が多いとは言えない状態です。

例えば九州北部の福岡県や佐賀県のコウイカの漁獲量は横ばいもしくは増減を繰り返しており、生態等の生物特性や漁獲情報も収集する必要があるとされています。

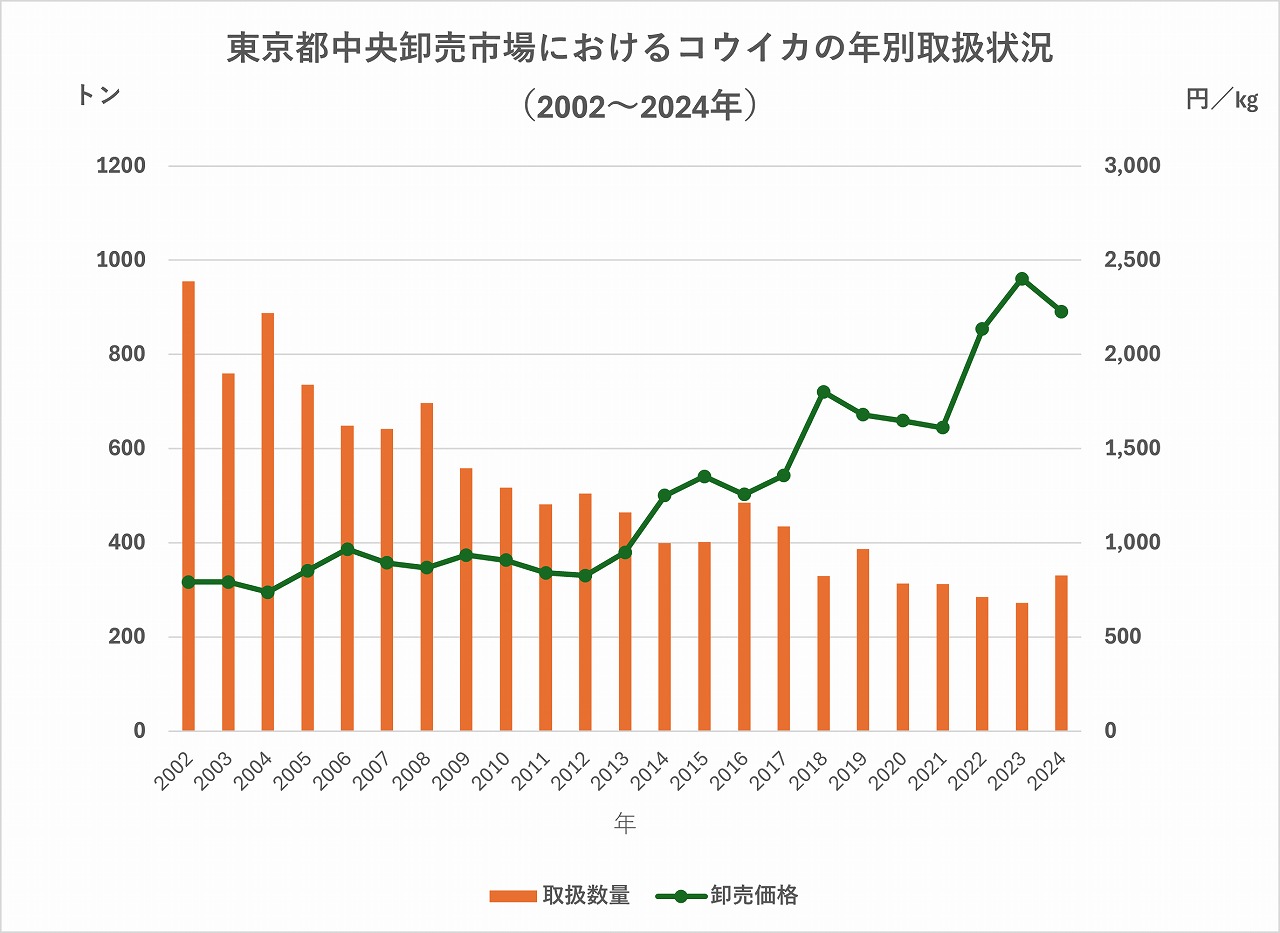

上のグラフは東京都中央卸売市場におけるコウイカの取扱状況(2002~2024年)です。

このグラフによると2002年が最も入荷量が多く、それ以降年々入荷が少なくなっているのが分かります。特に近年では年間400トンを割り続けており、年によっては300トンを割ることもあります。

したがって卸売価格は、2010年代半ばまではほぼ横ばい傾向で推移していましたが、それ以降は右肩上がりが顕著になっています。近年は特に高騰が著しくキロ当たり価格も2,000円を突破し、2000年代初頭の3倍近い価格になっています。もちろん、入荷量も1/3に減少していますからつり合いがとれていると言えば言えないことないのですが。

ちなみに、食用イカの代表であるスルメイカとコウイカの取扱状況を2024年のデータで比較すると、入荷量はスルメイカが1,675トンでコウイカが331トン、価格では同じく1,310円、2,227円となっています。スルメイカの国内漁獲もここ数年は極度の不振が続いており、消費地市場での入荷も往時に比べ極めて少ない状況にあることからみれば、コウイカの入荷の少なさも際立っています。

さて、少し前の話になりますが、筆者の家に届いたふるさと納税返礼品(鮮魚パック)にたまたまコウイカが入っていたので、捌いて刺身にし、またげそ炒めも作って食べたことがあります。程よい触感と強い甘みがあり、とても美味でした。

コウイカはスーパーなどではあまり見かけることはありませんが、何となく姿形は想像できるのではないかと思います。店頭で見かけましたら、ぜひお買い求めの上、ご賞味あれ!

旬のお魚かわら版

「豊海おさかなミュージアム」は、海・魚・水産・食をテーマとして、それに関連する様々な情報を発信することを目的としています。 このブログでは、名誉館長の石井が、旬のおさかな情報を月2回発信していきます!