朝潮運河いきものルネサンス

マハゼを釣りに行こう~初心者のハゼ釣り教室(釣り場の探し方)

2020.12.1「ハゼは足で釣る」と言われるほど、場所探しが大切です。良い釣り場(ポイント)を探すにはハゼの性質と、海底の様子と水の流れの関係について知っておくことが大切です。

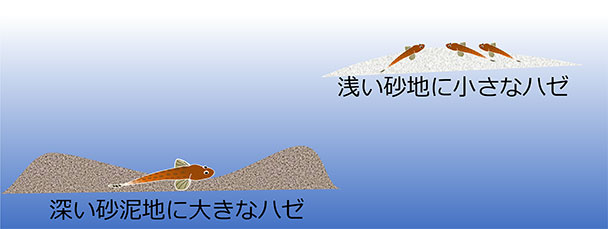

ハゼは腹びれで海底に張り付き、砂の中のゴカイや、海底近くにある藻や小エビ、小魚などを食べています。場合によっては、岩のかげなど身をかくす場所にいて、落ちてきたエサを待っています。小さいうちは、浅場で活発に移動し食い気も旺盛ですが、大きくなると、深場に移動し、あまり活発に動かなくなるという性質があります。

ハゼの性質から見た棲み処の特徴

ですから、小さなハゼがいる所としては、浅い砂地であること、豊富なエサが食べられること(流れがとどまる所)などが考えられます。一方、大きなハゼがいる所は、深くて潮通しが良いところ(流れのある所)、巣穴をほることのできるどろ混じりの海底などが考えられます。最近では、ブロックのスキマ(いわゆる穴釣り)などもポイントとなっています。

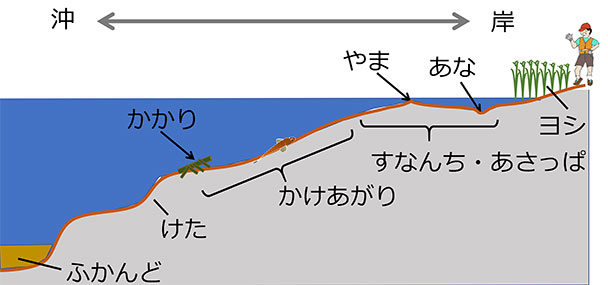

昔から、釣り人(漁師さん)たちは海底の様子をあらわす様々な言葉を使ってきました。(1)あさっぱ・すなんち、(2)ふかんど、(3)かけあがり、(4)あな、(5)やま、(6)よこあな、(7)しずどこ・かかりなどです。こうした地形は、水が砂やどろをけずり運ぶことでできますので、川の曲がりや海岸線の形からも、水の流れの様子や海底の地形を推測することができます。

水の中の地形の名前

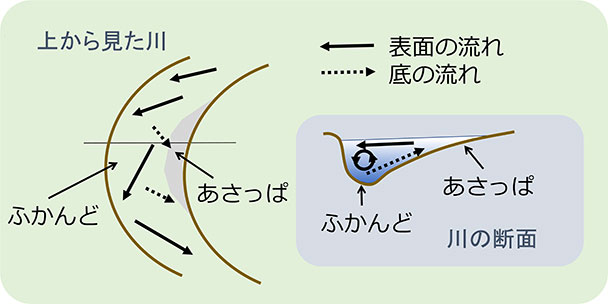

(1)あさっぱ・すなんち(浅場、砂地):砂やどろがたまり浅くなっているところ。小型のハゼ(デキハゼ)の狙いところです。潮が引いている時に干上がるくらいの浅場でも、おどろくほどハゼが集まっていることがあります。水がすんでいれば、見釣りを楽しむこともできます。岸のそば、川の曲がりの内側にあります。

ふかんど(深んど):深くなっているところ。潮通しが良ければ砂地に、流れがよどんでいればどろ混じりになります。大型のハゼの狙いところですが、海底がドロドロのヘドロ状(ネタ)では、あまり良くありません。沖の方、川の曲がりの外側にあります。

川の曲がりがある場合のあさっぱとふかんどの場所

(3)かけあがり(かけ上がり):底の凸凹(でこぼこ)の深いところと浅いところをつなぐ坂道です。沖から岸に向けてできているゆるやかなかけ上がりは、様々な大きさのハゼのより所ですので、ちがう深さをていねいに探してみると良いです。また、後で出てくる「あな」や「やま」のへりにある小さなかけ上がりも大切なポイントです。急に深くなるところは「けた」と呼ばれることもあります。

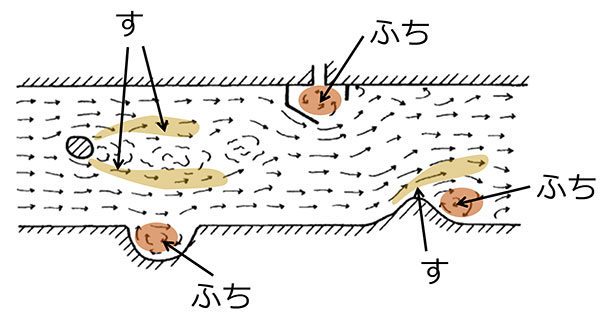

(4)あな(穴):海底にできた数十cmのへこみです。ハゼがエサを探したり、休んだりしていることがあります。川では、急に川はばが広がるところなどに大きなあな(淵:ふち)が出来ていることがあります。そのへりは、かけ上がりのポイントです。

(5)やま(山):海底にできたでっぱりです。潮の流れに沿って広がったり、海底の障害物を中心に砂が集まってできたりします。海で大きく山ができると、州と呼ばれます。

流れでできる「ふち」や「す」

(6)よこあな(横穴・横孔):川の石積みのていぼうやがけ状の海岸などにあるすき間で、見つけにくいですが、大物が潜んでいる可能性があります。最近では、ブロックやテトラポッドなど人工構造物がこうした横穴となっている場合があり、新たなポイントとして着目されています。

(7)しずどこ・かかり(沈床・障害物):海底にしずんでいる障害物です。その下やすき間にハゼがかくれている可能性がありますので、しかけをひっかけないように、ていねいに探ると良いです。例えば、砂地にカキガラが広がるような海底は、しずどことよこあなの特ちょうを持った、とても良いポイントになります。

このように様々な角度から、海底の様子を想像して釣り場を探してみてください。思った通りにハゼが釣れたら楽しさ倍増です。くれぐれも、安全第一に、すべらないクツをはいて、水際に寄るときにはライフジャケットを忘れずに!

次回は、釣ったハゼの食べ方についてです。

執筆:古川恵太(NPO法人海辺づくり研究会・(一財)東京水産振興会)

朝潮運河いきものルネサンス

朝潮運河いきものルネサンスの活動を紹介します。