朝潮運河いきものルネサンス

マハゼを釣りに行こう~ハゼ釣りの魅力とマハゼの棲み処調査

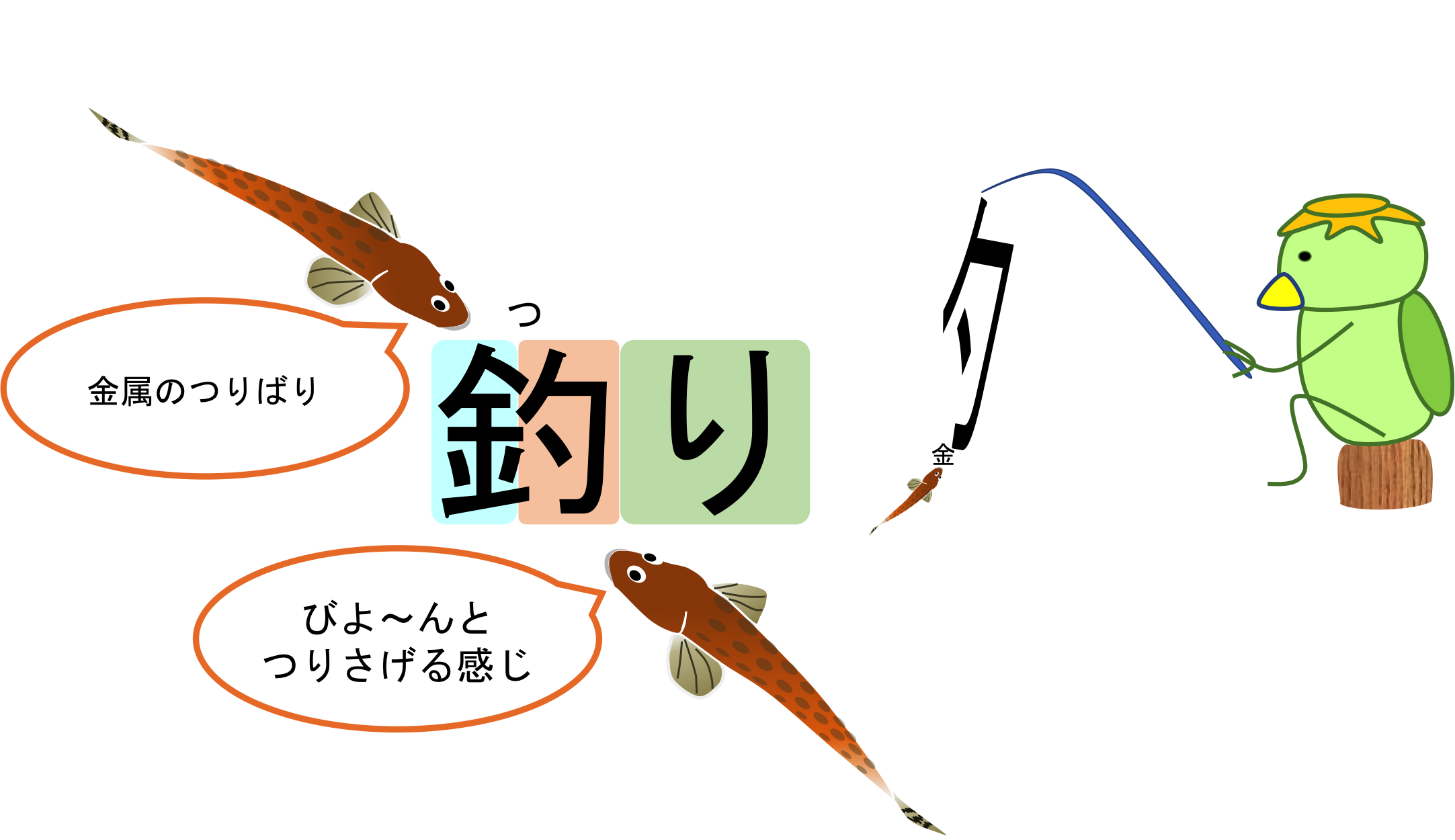

2020.06.15「釣」という漢字は、金属の針すなわち「つりばり」をあらわす「かねへん」と、ものをすくいあげた「ひしゃく」をあらわす「勺」のつくりからできていて、つりばりで魚をつりあげる様子をあらわしています。

釣りという漢字、カッパのハゼ釣り?

そんな「釣り」の道具にはさまざまな工夫がされています。例えば、竿は魚が餌を食べたことしるし(あたりと言う)を敏感に感じ取るために、先が細くなっています。つりあげると言っても、釣り糸で強引に引っ張るのではなく、竿のしなりで魚をいなしながら引き寄せてくるのです。ハゼ釣りでは、2〜3mくらいの竿と簡単なしかけがあれば、だれでも簡単に楽しむことができます。

『ブルンブルンと竿先をゆすぶる・・・一寸お臍をつゝかれたようである。水を切ってあがった沙魚。大きな口を真一文字に結んで、どんぐり眼で何を睨むか。』これは、60年前に書かれた「はぜ、ボラ釣」という本に書いてあるマハゼつりの様子です。直ぐにでも釣りに行きたくなりますね。

昭和17年(1942年)のハゼ釣りの入門書

なお、マハゼは、おいしい魚で、からあげや甘露煮、天ぷらやおさしみ、丸干しにして正月の「おぞうに」のだしを取ります。天ぷらのホクホクした身は味もしっかりしていて、ほっぺたが落ちそうです(食べ方については、このページで改めてしょうかいします)。

そんなマハゼが、最近減ってきています。昔は30cm近い2才魚が居ましたが、今は、20cmをこえない1才魚ばかりです。どうしてこうなったのか、どうしたら前のように大きなハゼをたくさん釣ることができるのかについて考えるために、「マハゼの棲み処調査」が行われています。

マハゼを守り育てるためには、マハゼがどこで、どんな生活をしているのかを知らなければなりません。あちこちのマハゼの体の大きさを正確に測ることで、マハゼの成長や行動を推理できます。できるだけ多くのハゼの大きさのデータを集めることが大切です。調査は釣ったマハゼの大きさを定規で測って、データをFAXで送ったり、ネットから入力したりするだけの簡単なものです。みなさんも、ぜひマハゼつりをしてマハゼを守り育てる取り組みに参加して下さい。

執筆:古川恵太(NPO法人海辺づくり研究会・(一財)東京水産振興会)

朝潮運河いきものルネサンス

朝潮運河いきものルネサンスの活動を紹介します。