旬のお魚かわら版

No.104 ソデイカ

2024.12.26旬のお魚かわら版 No.104(2024年12月26日)

今回は前号に続きイカ類で、食用イカとして注目が高まっている「ソデイカ」です。

ソデイカはツツイカ目ソデイカ科ソデイカ属に分類されますが、1科1属1種、すなわちソデイカ科はソデイカのみで構成され近縁種が無いという、イカ類の中でも独特のポジションを持つイカとして知られています。

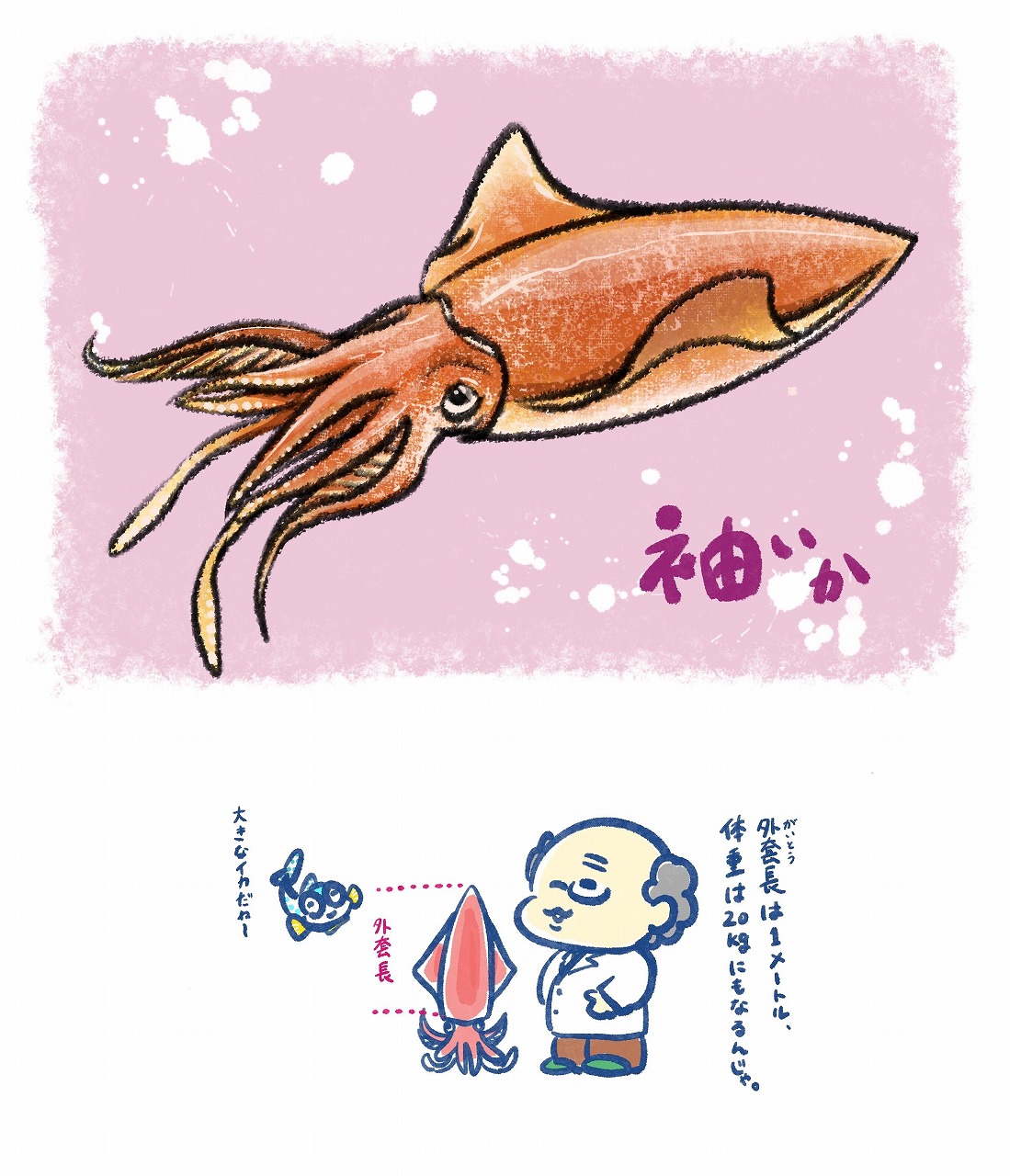

また、ソデイカは食用イカとしては最大規模の体の大きさで、胴体部分の長さ(外套長)は1メートル、体重も20kg以上にもなります。その巨大さゆえ、ソデイカの多くは水揚げ後にブロック状などに切り身加工をされてから流通しますので、一般消費者が原型のまま見る機会は少ないです。少し想像し難いとは思いますが、下の写真からその大きさを感じてもらえればと思います。

筆者は境港(鳥取県)へ出張の折、竹内団地の小売店の店頭で原型のままのソデイカを見かけたことがあります。さすがに1メートルの大きさではありませんでしたが、それでも充分大きいイカだということを認識した次第。ちなみにその値札には「紅いか」と書かれていました。

ソデイカは、世界の熱帯から亜熱帯の海域に生息していますが、暖流の影響をうける一部の温帯や亜寒帯海域にまで分布しています。

寿命は他のイカ類の多くと同様、1年とされています。上記のとおり巨大サイズのイカですが、スルメイカなど他の小さなイカ類と同程度の寿命ということに驚かされます。よほど成長スピードに差があるのでしょう。なお成熟は雌が外套長65㎝前後、雄が70㎝前後からとされています。

漁業生産については、国内のソデイカ漁業はもともと日本海側(山陰地方や北陸地方)で盛んでしたが、平成元年に久米島漁協が樽流し漁法(立てはえ縄の一種)を兵庫県但馬より導入して以来、沖縄県内で急速に普及し、現在では樽流しから旗流し漁法に替わって盛んに漁獲され、沖縄の漁船漁業のなかでも主要な位置を占め、全国一の漁獲量を誇っています。沖縄県でのソデイカ漁は秋から初夏にかけてと漁期は長いですが、盛漁期は2~3月とのことです。

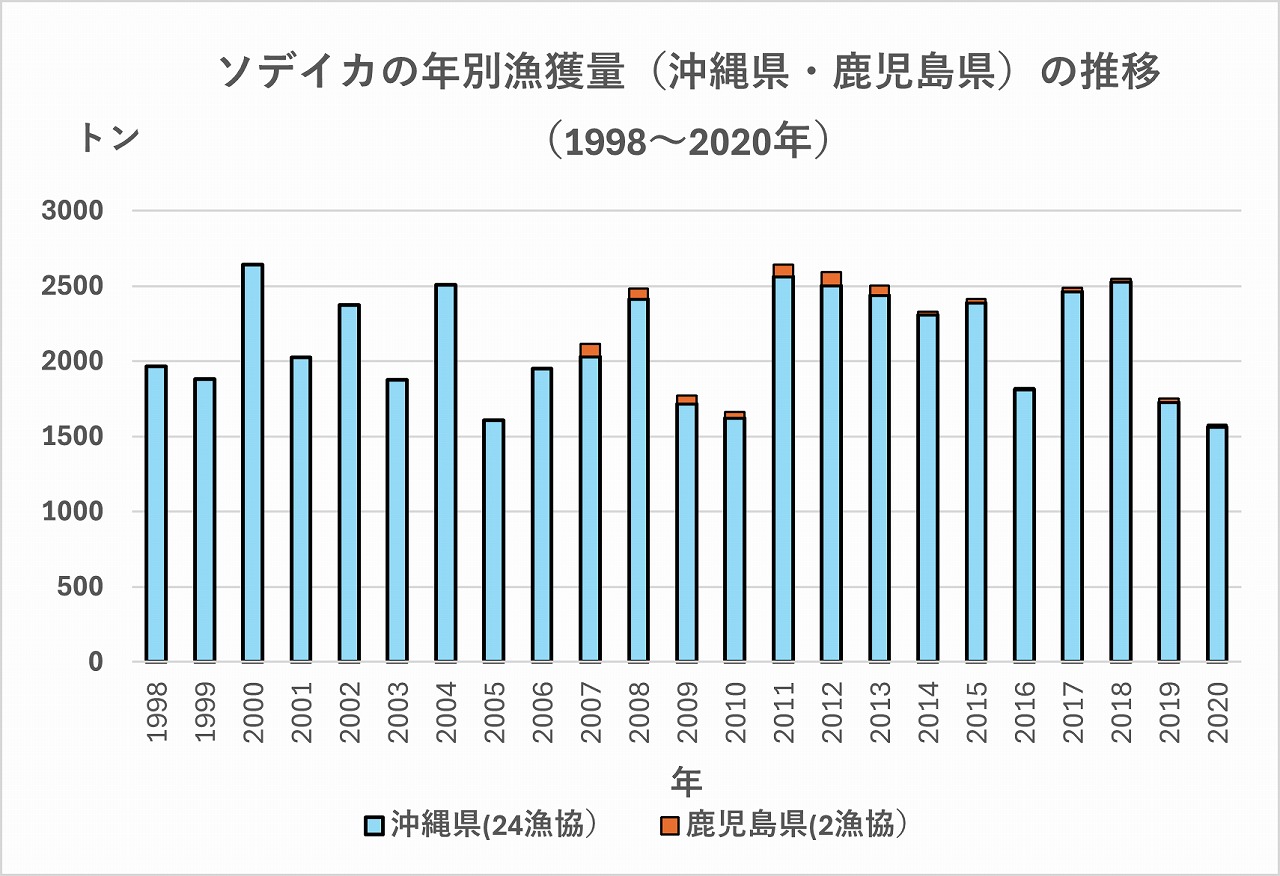

上のグラフは沖縄県と鹿児島県におけるソデイカの年別漁獲量(1998~2020年)の推移です。

全国的なソデイカの統計が公表されておらず、公表されているのはこの両県のみですが、両県ともソデイカ漁業に力を注いでいることから、この海域での漁獲量の動向について参考になるデータとなり、近年では減少傾向にあることが分かります。

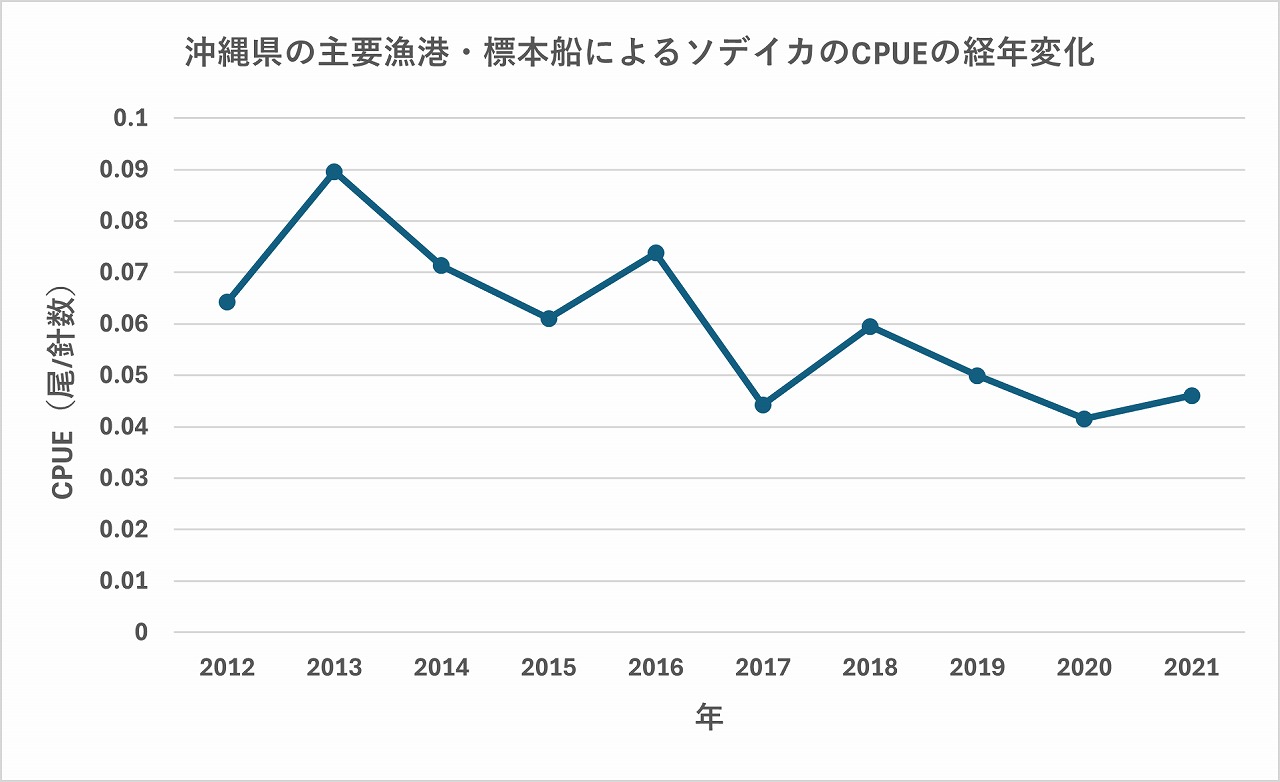

さらに上のグラフは、同じ報告書での、沖縄県の主要漁港・標本船によるソデイカ漁業のCPUE(※)の経年変化です。

グラフのとおり、CPUEでも緩やかな減少傾向を示しています。

なお引用元の報告書によると、当該データはまだ限られたものであり、今後さらにデータ収集・蓄積をして資源評価の精度向上を図るとされています。

※CPUE:Catch Per Unit Effortの略。単位漁獲努力量当たりの漁獲量のことで、この場合は当該漁業の

標準的な漁船(標本船)が操業で用いたソデイカ漁具に付いている釣り針1本当たりのソデイ

カ漁獲尾数のことです。

以上の2つのグラフを見る限りでは、資源が増えているようには見えず、よくて横ばい程度ではないでしょうか。

前述のとおりソデイカは大きいが故にそのままの姿でお目にかかることは極めて少なく、切り身加工を経て冷凍品として流通することの多いイカです。近年ではスルメイカの大不漁や輸入イカの高騰などにより、刺身や寿司ネタ用での代替利用も増えているようです。また、沖縄県や鹿児島県などの複数の自治体では、ふるさと納税の返礼品として刺身用の冷凍ブロックなどの商品化を行っています。これらの利用状況から、実物を見たことがなくても、実は知らないうちに食べていることが多いイカなのではと思います。

そもそもイカ類はタウリンを多く含み、低脂肪でもあり、健康的な食材としてのポジションを獲得しています。刺身を始め、和洋中華などあらゆる料理に合う万能食材として重宝されていることは言うまでもありません。

これだけ日本人に馴染みのある魚介類ですので、イカ類にはさまざまな地方名や別名があります。

ソデイカについては、主産地の沖縄では「せーいか」、山陰地方などでは「赤いか」や「紅いか」、北陸地方や近畿地方の一部では「樽いか」とも呼ばれているようです。また、東京や横浜の市場では「ロケット」と呼ばれているそうで、これは胴体部分を立てるとロケットのように見えるからです。また「赤いか」という呼称は他種のイカとも重なります。まずスルメイカに近い種類に標準和名の「アカイカ」がいます。この正真正銘のアカイカには、「ムラサキイカ」や「バカイカ」(!)という別名があります。さらに伊豆諸島などではケンサキイカを「赤いか」と呼びます。前述のとおりソデイカも地域により「赤いか」と呼びますので、いろいろとややこしいですね。

イカだけではなく魚介類の名称は、出世魚ブリに象徴されるように地域や成長段階などによりさまざまな違いがあり、なかなか奥深いものがあります。

正月は、縁起物でもある出世魚の種類、名称の違いなどの勉強も良いかも。

疲れた胃腸に休暇を与え、頭脳には刺激を!!

みなさま、良いお年を!!

旬のお魚かわら版

「豊海おさかなミュージアム」は、海・魚・水産・食をテーマとして、それに関連する様々な情報を発信することを目的としています。 このブログでは、名誉館長の石井が、旬のおさかな情報を月2回発信していきます!