日本橋魚河岸の始まりと拡大するネットワーク

江戸の食文化を支えた日本橋の魚河岸はどのように誕生したのでしょうか。関東の漁業が盛んになったのは鎌倉時代以降のことです。地域的には伊豆・房総が主で、江戸内湾奥部の開発は遅れていました。

1590年、江戸に入城した家康は城内の台所をまかなうため、ゆかりのあった摂津国西成郡佃村(現在の大阪市西淀川区佃)の名主・森孫右衛門ら、34名の漁師を江戸に呼び寄せます。

日本橋本小田原町の河岸地を拝領した彼らには、江戸内湾で自由に操業できる特権が与えられるとともに、獲った魚を城内に納めることが義務付けられました。

家康入城以前から漁業を営んでいた芝、金杉、品川、大井、羽田、生麦、新宿(現横浜市子安)、神奈川の8つの漁村も魚介類を献上したことから、御菜浦(おさいうら)と呼ばれ、税の免除など別格の扱いを受けました。なかでも芝浦は規模が大きく「雑魚場(ざこば)」と呼ばれ、落語「芝浜」の舞台にもなっています。

日本橋魚河岸の誕生は、1610年ごろ、森孫右衛門の長男・九左衛門が、献上した魚の余りを一般に販売する許可を得て誕生したという説が有力です。

初期の魚河岸は、漁師が水揚げした魚を並べて売るという簡素なものでした。やがて摂津から多くの漁業者が江戸に移り、幕府の許可を得て埋め立てた佃島に移住するようになると、漁師は獲れた魚を日本橋の魚問屋に出荷し、魚問屋が売るという漁獲と販売の分業がはじまりました。

1623年、家光が三代将軍に就任する頃になると、参勤交代など幕府の行事が多くなり、それに伴い納入する魚の量も増えてきます。幕府には毎日登城して政務をとる諸役人、約2000人に昼飯を出す習わしがあり、しかも階級の上下によって昼飯の内容が異なるため多種類の魚介を必要としました。なかでも祝儀に欠かせない魚の主役が鯛と鯉でした。納める量が増えるに従い、特に鯛を江戸近隣だけで集めるのが難しくなってきました。

このとき現れたのが、大和屋助五郎です。助五郎は江戸の膨大な鯛の注文に対応できるように駿河と伊豆の18の浦の漁師たちと契約して巨大な竹製のいけすを設備し、1浦あたり約2000尾の鯛を蓄養したのです。

そして、船の中央にいけすを備えた「活船(いけぶね)」を作り、活きた鯛を江戸まで運ぶことに成功しました。いわば流通革命です。やがて助五郎が契約する漁村は、三河湾や瀬戸内海まで広がっていきました。

助五郎は豊富な資金で漁具の購入費、補修費などを網元に貸付ける代わりに、その浦の全漁獲物を引き取るという仕入れルートのネットワークをつくり、魚問屋体制を確立しました。

こうして江戸周辺で獲れた魚が集まる場所だった日本橋の魚河岸は、広域から鮮魚や干物などの加工品が集まる魚市場にスケールアップしていったのです。

町人が経済的に力をつけてきた元禄時代(1688〜1704年)になると、魚河岸は「朝千両の商い」といわれ、江戸を代表する繁華街となっていました。

仲卸業者の登場で進んだ市場の効率化

魚河岸の規模が大きくなると、魚問屋は商売を効率よくするために現代の仲卸業者的存在である「請下(うけした)」を置くようになりました。

はじめ請下は小さな商いでしたが、次第に魚河岸を形成する重要な役割を担うようになります。商売として成り立つようになると、問屋から独立して専業の店が生まれました。

幕府に魚を上納することから始まった日本橋魚河岸ですが、時の流れとともに上納のシステムも変わりました。

当初、幕府への献上は4組の魚問屋が担当していました。幕府の買い上げ価格は相場よりもかなり安いのですが、御魚御用を務めることは名誉なことですから、納魚を取り仕切る責任者は有力魚問屋が担っていました。

しかし、次第に幕府に納める魚の量が増え、しかも、その多くが高級魚となると、市場で売る魚が減り、儲けが少なくなります。しかも幕府の財政悪化するとともに、代金の支払いも滞りがちになってきました。こうなると商売になりません。

魚問屋からの不満の声を受け、1719年、魚問屋組合による直納から、特定の請負人に納魚を任せる「請負人制」に改められました。

請負人は幕府代理として絶対的な権限を持ちますから、大儲けするチャンスがあります。反面、責任は重く、欠品は許されず、損は自己負担することになります。数々の有力な魚問屋が請け負っては消えていき、やがてこの制度は廃止の方向に向かいました。

幕府と魚河岸との信頼関係に成り立っていた魚を献上する伝統が終わりを告げたのは1792年のことです。幕府は江戸橋に「御納屋」と呼ばれる魚納屋役所を設け、役人を配し、半ば強制的に魚を召上げる組織を作りました。自主的な幕府への納魚を廃止し、公定価格で買い取る方式に転換したのです。

買取り価格は市中価格の10分の1ほどでした。このため魚を取り上げられるのが嫌で、魚を隠す業者も現れました。

必要な魚を集められなければ失態となる役人は、魚河岸の事情に精通した者を「買役」として雇い、魚の取立てに当たらせました。この買役が横暴を極め、手鉤を手に魚河岸を巡回し、問屋の蔵や仲買の店先をかき回しては、目にとまった魚を手鉤で引っ掛け、捕り物のように「御用!」とよび収めさせるなど、嫌がらせをしては業者から金をせびる輩もいたそうです。

1814年、改善を図ろうと魚河岸と役所の間に「建継所(たてつぎしょ)」が設置されました。建継所は問屋が魚を仕入れる際に価格の100分の1を積み立てておき、役所からの支払いが魚の値段に合わない場合は不足分を補填するという保険のようなものでした。

しかし、歴史は繰り返します。建継所の事務方はお上の代理人として威張るようになり、御用魚の取り立てに厳しくあたる一方で、袖の下を要求するなど、状況はさらに悪化していきました。

こうして時代は激動の幕末へと向かいます。

ハイカラに変貌していく帝都と取り残された魚市場

明治維新で社会の仕組みは激変します。廃藩置県、身分制の廃止、徴兵制・義務教育の導入、納税は年貢から税金へ。江戸城は皇居となり、日本橋魚河岸の鮮魚の献上先も宮内省へと変わりました。

明治政府は、近代国家を目指し、道路、鉄道、港などさまざまなインフラ整備に本腰を入れました。なかでも一等地の日本橋は、帝国郵便局や第一国立銀行、百貨店などの建設が進み、ハイカラな街へと変貌していきます。

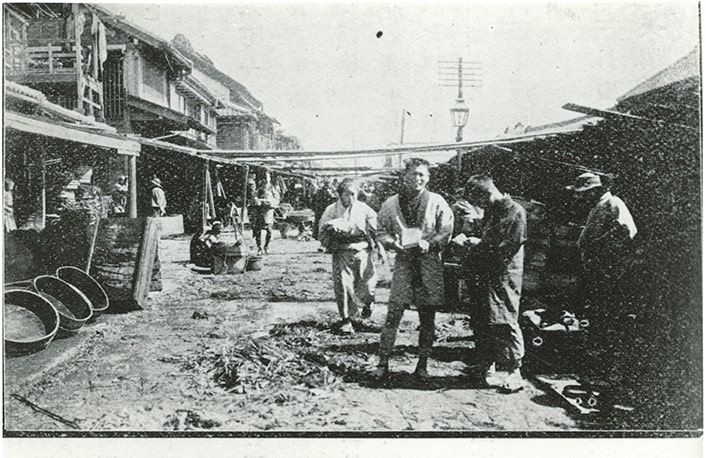

ところが、魚河岸は昔のままでした。鉄道が発達し、産地から貨車便で魚が送られてくるようになりましたが、日本橋の近くに駅がなかったため、隅田川駅、両国橋駅、汐留駅などで荷を下ろし、馬車やトラックに積み替えて市場に運んでいました。ぬかるんだ地面に藁を敷き、戸板の上に並べられた大量の魚。日本橋川からは腐敗臭が漂うなど、美観、衛生面でも問題が多く、たびたびコレラも流行していました。

1888年(明治二一)に、近代的な首都建設のための都市改造計画「東京市区改正条例」が公布され、日本橋魚河岸は10年以内に箱崎・芝・深川へ移転することが決まりました。

しかし、用地買収費用や施設の建設費など、移転に伴う費用はすべて業者自身の負担だったことに加え、魚河岸の新旧勢力の対立もあり、移転はいっこうに進展しませんでした。

明治半ばからは戦争の時代に突入します。日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、シベリア出兵……。相次ぐ戦争で日本は大戦景気に沸き、「成金」という流行語も登場しました。

このころ全国に普及したのが「米食」です。日本人といえば米食のイメージですが、それまで白米を食べていたのは市街地が中心でした。それが、農漁村や山間部でも食べるようになり、コメの需要が年々増加していました。

ところが、国の工業化政策で農村部から都市部へと人口が流出したため、コメの生産力は伸び悩み、また、戦争の影響でコメの輸入量も減少しました。

そんななか、兵隊の食糧のために軍部は優先的に米を買い上げ、米商人も投機目的で米を買い占め、地主は高く売ろうと売り惜しんだ結果、極度の米不足となり、価格が高騰して、コメは庶民の手に届かなくなってしまったのです。

しかも、第一次世界大戦が終わったことで大戦景気のバブルがはじけ、大恐慌が日本を襲います。

1918年(大正七)7月に富山県魚津の主婦らが「米よこせ」と立ち上がり、米の県外移出停止、安売りを訴えました。いわゆる米騒動です。

関東大震災で一気に動き出した市場移転計画

米騒動はまたたく間に全国に波及し、焼き討ちが起きるまでにエスカレート。騒動は約50日間にわたり、最終的に参加者は全国で数百万人を数え、鎮圧のために10万人以上の軍隊が投入され、約2万5000人が検挙されました。

深刻な事態を受け、国は公設の小売市場を設けましたが焼け石に水。物価を安定させるには、流通の根本となる卸売の整備が必要だったのです。そこで、公設の中央卸売市場の構想が浮かんできました。

1923年(大正一二)3月、地方公共団体を市場開設者とし、問屋と仲買の仕事を分け、価格はセリで決めるという「中央卸売市場法」が制定されました。

この法を受け、東京市が市場開設にとりかかろうと動いていた矢先の9月1日、大地震が首都を襲いました。190万人が被災、10万人が死亡。町は壊滅的な状態となり、日本橋の魚河岸も焼け野原となりました。

この関東大震災を機に、市場移転計画が一気に動き出しました。

震災の3ヶ月後、海軍が所有していた築地に臨時魚市場が開場され、翌年から帝都復興事業として築地市場の本格的な整備が始まりました。

築地は、大阪から江戸にやってきて、日本橋の魚河岸誕生に一役買った佃島の漁民たちが1657年の明暦の大火災で焼失した浅草御門近くの西本願寺別院の本殿再建の代替地として造成した埋立地ですから、不思議な縁です。

また、関東大震災で発生した大量の瓦礫は埋め立てに使われ、この瓦礫処理で誕生した埋立地のひとつが、現在、中央卸売市場のある豊洲です。

新しい建物は耐震性のある鉄筋コンクリートで、ふんだんにガラスを使ったモダンなデザインでした。扇型に大きな弧を描いているのは、汐留駅から鉄路を延長し、場内まで貨車の乗り入れが可能なように停車スペースを考慮したためです。隅田川側には、3000トン級の船が係留できる桟橋も建設されました。

後年、その先進的なデザイン性が高く評価された築地市場ですが、仲買人組合は設計図を見て、現場を知らない役人の発想だと反発。「扇型では1店舗の面積格差が大きい。しかも、奥まった店は客足が遠のく」と設計変更を求めました。不平等解決策として、数年に1度、抽選で店舗の場所を変えると決まったものの、「魚河岸は日本橋で終わった」と長老たちは嘆いたそうです。

日中戦争が勃発すると、1938年(昭和一三)、「国家総動員法」が公布されました。戦時体制、統制経済のはじまりです。

ガソリン、砂糖、マッチ、足袋・木炭・清酒などが切符制や割当制となり、やがて米・塩・味噌・衣類も配給制になり、国民は耐乏を強いられるようになりました。

魚・野菜などの生鮮食料品には、公定価格が決められました。価格が決まってしまえば、市場のセリは不要になります。

築地市場ができて10年も経たない1941年(昭和一六)、仲買人制度は廃止となり、数千人の仲卸業者が職を失い築地を去りました。生鮮食料品を消費者に十分に供給して、物価を安定させるという社会インフラの一環として始まったはずの中央卸売市場は、戦争遂行を補完する食糧配給機関になってしまったのです。

築地=マグロのイメージができたわけ

1945年(昭和二〇)8月15日、日本は無条件降伏。築地市場の大部分は接収され、進駐軍のクリーニング施設や駐車場などになりました。

終戦直後の日本は飢餓のどん底でした。とりわけ都内の物資不足は深刻で、政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に食糧支援を懇願し、アメリカから大量の食糧が輸入されることになりました。

アメリカの余剰小麦を支援として受ける形で、学校給食はパン食となり、政府もパンや畜産物を積極的に食する「食の洋風化」を奨励しました。戦後、日本人の食が変化した一因がここにあります。

1950年(昭和二五)には水産物の統制が解除され、仲買人制度も復活。51年にはサンフランシスコ講和条約が締結されて占領が終わり、接収されていた築地の土地も返還されました。

戦中・戦後と中央卸売市場としての機能が奪われていた築地市場の出発です。

遠洋マグロ漁業が再開されると、築地市場の岸壁は水揚げされたマグロで埋まり、築地=マグロというイメージはこのころに始まります。

がむしゃらに日本人は働き、56年の経済白書は「もはや戦後ではない」と宣言するほどに回復しました。

昭和の初めに約450万人だった東京の人口も800万人に膨れ上がり、その胃袋を満たすため、貨物列車や船はフル回転で水産物を築地市場に運びました。やがて道路網が整備されると、トラック輸送が増加。1965年(昭和四〇)には鉄道便の取扱量を上回ります。

高度経済成長で東京はどんどん大きくなっていきました。遠浅な東京湾の海底は大型船が航行できるように深く掘削され、浚渫工事で発生した膨大な土砂と、人口増に伴う大量のゴミを使って、東京湾沿岸の広範囲の埋め立てが進みました。

江戸の食文化を育んだ干潟や浅場は消え、台場、青海、夢の島、有明……と埋立地が次々に誕生しました。そのなかで首都圏のエネルギー基地として再整備された埋め立て地が、のちに移転先となる豊洲です。

膨れ上がる東京の人口と迷走する市場移転計画

1963年(昭和三八)、東京の人口は1000万人を超えました。築地市場は500万人の人口を想定した施設でしたから、場内は人と魚と車で溢れ、パンク寸前の状態でした。

そこで、新しく出来た埋立地の一つ、大井埠頭に築地市場を移転する計画が持ち上がりました。築地市場は、移転賛成・反対で紛糾しましたが、67年から79年にかけて都政を担った美濃部亮吉知事が移転に積極的でなかったこともあり、移転話は進まず、時間だけが過ぎていきました。

放置されていた間に大井埠頭の市場移転用地には草が茂り、池ができ、魚やカニ、昆虫など多様な生きものが生息しはじめます。埋立てで行き場を失った渡り鳥も飛来するようになり、いつしか市場用地は市民が野鳥観察に訪れる憩いの場となっていました。

1980年代に入り、鈴木俊一都知事のもと、大井埠頭への市場移転が本格化しましたが、市民からは「自然を守れ」と反対の声が上がりました。話し合いの結果、市場用地の3分の1を野鳥公園にすることで決着。ここに秋葉原にあった神田市場が移転することになり、89年、「大田市場」として開場しました。

移転問題の迷走は続きます。

1980年代半ばのバブル期には築地市場を全面リニューアルする再整備計画が進みましたが、バブル崩壊とともに計画は頓挫してしまいます。

人口は1200万人を超える一方、築地市場の過密化・老朽化は進み、市場の移転は喫緊の課題でした。有明北、豊洲、晴海などの移転候補地から、2001年に豊洲への移転が決まりました。

ところが、豊洲で土壌汚染問題が発覚したことから、またもや移転反対運動が起こりました。新市場の建設工事は遅れましたが、反対運動があったことで、より安全に配慮した対策が進められたともいえるでしょう。

2016年(平成二八)5月、ついに豊洲市場が完成しました。11月の開業は目前。長く混乱した移転話問題に終止符が打たれようとしていた矢先、またもや波乱が起きました。就任早々の小池百合子都知事が、新市場の安全対策の懸念や、建設資金の不透明さを理由に移転見直しを発表したのです。

盛り土問題などが連日ニュースを賑わし、世間には新市場への不信が広がり、大騒動となりました。市場関係者はまた移転賛成・反対に分かれます。

「一度豊洲に移転し、5年後再び築地に戻す」「(築地に)卸売市場を再整備しない」など、都知事の方針がたびたび変わったこともあり、移転は混迷を極めましたが、17年、豊洲移転、築地市場の解体が決まり、豊洲市場は土壌汚染対策の追加工事や地下水管理システムの強化などがなされることになりました。

こうして2018年(平成三〇)10月11日、ついに築地市場は幕を閉じ、豊洲市場が開場したのです。

激変する水産物を取り巻く環境に、いかに対応するか?

豊洲市場は、野菜や果物などの青果物を扱う5街区の青果棟、街の鮮魚店や寿司店などが仕入れに来る6街区の水産仲卸売場棟、国内外から水産物を集め取引を行う7街区の水産卸売場棟。この3エリアからでできています。

総面積は約40万平方㍍。これはキャパオーバーに陥っていた築地市場の約1・7倍の広さです。市場で働く人の数は約1万5000人。トラックなどの運送業、買出し人などを合わせると、1日約4万2000人もの人が出入りしています。

水産物の取扱量は全国の中央卸売市場のなかでもダントツです。年間36万トンの水産物が扱われている巨大市場で、世界的にも頭抜けた存在です。

しかし、水産物をめぐる環境は大きく変化しつつあります。新設備の整った豊洲市場の18年の年間取扱量は36万トンでしたが、00年の築地市場では64万トンも扱っていたのです。なぜ、激減してしまったのでしょう。

理由はいくつかあります。

大量に漁獲されていたサンマ、スルメイカの記録的不漁が続いていること。国際的な資源保護の取り組みでインドマグロなどの入荷が少なくなったこと。世界的な魚食ブームにともない、日本が買い放題だった水産物が、世界のマーケットで買い負けるようになったこと。そして、養殖魚など市場を通さない市場外流通が増えていることも一因です。

漁業法も卸売市場法も改正されました。国際的にも魚を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。ハード面では大きく改善された豊洲市場ですが、ソフト面では多くの課題が残っています。それらにいかに柔軟に対応していくか。豊洲市場の真価が問われているのです。