複雑な地形が生んだ天然のいけす

東京湾の面積は1,380km2。これは東京23区2つぶんくらいの広さです。東京湾は富津岬と対岸の観音崎で巾着のようにくびれた形状をしていて、一番狭いところの幅は6kmしかありません。一般にこの狭まった部分の北側を内湾、南側を外湾と呼びます。

東京湾の地形は実に変化に富んでいます。内湾は平均水深15mと浅く、外湾は湾の入口に向けて徐々に深くなり、観音崎沖では水深50mですが、湾口は一気に深くなり、水深600mに達する東京海底谷が横たわっています。

つまり、海抜0mの干潟にすむトビハゼから、深海にすむ世界でも珍しいミツクリザメや生きた化石と呼ばれるラブカまでが東京湾というひとつの海域に生きているのです。沖には黒潮が流れているために、ときには世界最大の魚、ジンベエザメがやってくることもあります。

世界でも指折りの大都会・東京の前に広がる海は、ことほど左様に多様性をもった自然豊かな海なのです。しかも、湾内は外洋に比べて穏やかですので、魚の産卵や稚魚の生育場所にも恵まれた環境です。実際、東京湾には約700種類の魚がいるともいわれています。

なぜ東京湾の魚は美味しいのか?

「江戸前」と呼ばれる湾奥で獲れる魚は、昔から美味しいと評判でした。なぜ、東京湾の魚は美味しいのでしょうか。

東京湾には60本以上の川が流れ込んでいます。江戸時代、流域には大勢の人が住み、田畑で作物を育てていました。集落から流れ出る生活排水や農業排水は川を経て海に流れ込みます。すると排水に豊富に含まれている栄養を摂取して植物プランクトンが大量に繁殖します。植物プランクトンが増えると、これを食べる動物プランクトンも大発生します。動物プランクトンが増えると、これをエサとする小魚はお腹いっぱい食べてたっぷり栄養をとることができます。そして肥えた小魚を大きな魚が食べて太るという連鎖が続きます。

つまり、東京湾は巨大な天然の「養殖場」のようなもので、栄養満点の海で育った魚の身にはしっかり脂がのりやすいのです。

東京湾の代表的な海の幸をいくつか紹介しましょう。

江戸前を代表する魚介類

アナゴ

東京都の羽田、神奈川県の小柴、千葉県の富津がアナゴの産地として有名です。ウナギとよく似ていますが、ウナギは上あごよりも下あごが前、しゃくれているのに対し、アナゴは上あごが前に出ています。また、アナゴの体側には白い斑点が並んでいます。これが昔使われていた棒状の天秤計りの目盛に似ているので、富津あたりでは「秤の目=はかりめ」と呼ばれています。

コノシロ

江戸前寿司の伝統的なネタのひとつで、全国漁獲量の1割が東京湾産です。大きさによって呼び名が異なる出世魚で、東京ではシンコ→コハダ→ナガツミ→コノシロと名前が変化します。寿司のネタとして重宝されるのは初夏にとれるシンコ、コハダです。晩秋から冬にとれるコノシロは寿司には向きませんが、脂がのっていて、塩焼きにすると美味です。

マアジ

おなじみのアジでも、東京湾の「金アジ」の美味しさは別格です。アジは基本的に回遊性の魚ですが、金アジは回遊せずに沿岸部の同じ場所で生きる、いわゆる「瀬付き」と呼ばれるものです。速い潮に揉まれながら、豊富なプランクトンを食べて育つために肉質がしまっていて、しかも脂ののりがよいのです。刺身にしてよし、塩焼き、アジフライにしても絶品です。

スズキ

現在の東京湾を代表する魚と言ってもいいのではないでしょうか。千葉県の船橋漁港がスズキの水揚げ量日本一を誇っています。出世魚で東京ではセイゴ→フッコ→スズキと名前が変わります。成長すると80cmを超えるほどになるので、ルアー釣りの対象魚「シーバス」としても人気です。

シャコ

東京湾のシャコといえば神奈川県の柴漁港「小柴のシャコ」が有名です。砂泥底に生息し、強靭な捕脚を用いて、カニの甲羅や貝の殻を叩き割って食べているのですから、美味しくて当たり前かもしれません。しかし、近年では漁獲量が減少し、なかなか味わえない貴重な存在となってしまいました。

少なくなってしまった底魚

漁場としてのイメージのない東京湾ですが、近年でも、スズキを筆頭に、イワシ、アジ、サバ、タチウオ、コノシロなどプランクトンや小魚をエサにする、いわゆる「浮き魚」は比較的安定した漁獲を維持しています。ところが、かつての江戸前の釣りものの代表格だったカレイ類、アイナメ、マハゼ、アナゴ、シャコ、ガザミなど、主に海底にいる「底魚」たちの資源は低迷しています。

なぜ低迷してしまったのでしょうか。

その前に、もうひとつ。東京湾の海の幸で忘れてはいけないのが「海苔」です。日本人は大昔から海苔を食べていましたが、現在のような、生の海苔を刻み薄く広げて干してつくる板状の「乾海苔」が登場したのは、今から300年前ごろ。浅草和紙の製法をヒントに江戸の町で誕生しました。当時の主な産地は浦安、羽田、大森、品川などでした。

江戸が東京と名前を改めても、東京湾は全国屈指の海苔の生産地で、昭和3年には全国の5割以上の生産高を誇り、昭和14年までずっと全国1位でした。

ところが戦後、高度成長期を迎えると多くの海苔の産地が姿を消してしまいました。今でも千葉県の木更津市、富津市、船橋市、市川市、対岸の神奈川県横須賀市などでノリの養殖は行われていますが、かつての面影はありません。現在、海苔の生産量は有明海がほぼ6割を占め、瀬戸内海、伊勢湾、松島湾がそれに続いています。

同じように戦後、大きく数が減ってしまったのが貝類です。アサリ、ハマグリ、アカガイ、バカガイ、タイラギ……かつて東京湾は貝類の名産地でした。高度成長期に東京湾の環境が悪化し、魚が獲れなくなってしまったというのはよく知られていますが、その内訳を見ると、激減したのは魚というよりも、むしろ貝類なのです。

東京湾の海の幸はなぜ減ってしまったのでしょうか。次回は、東京湾の環境の変化の歴史と、私たちが知っておきたい問題について考えてみましょう。

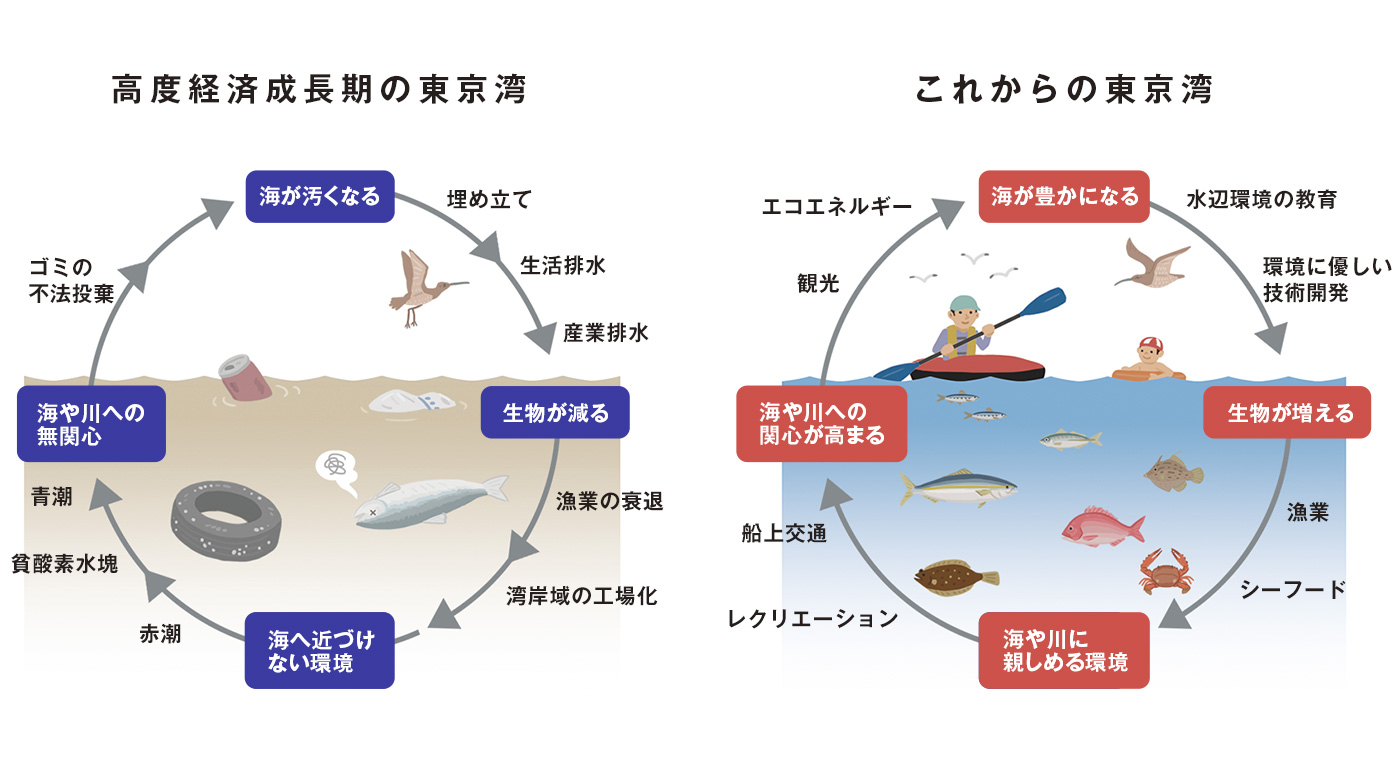

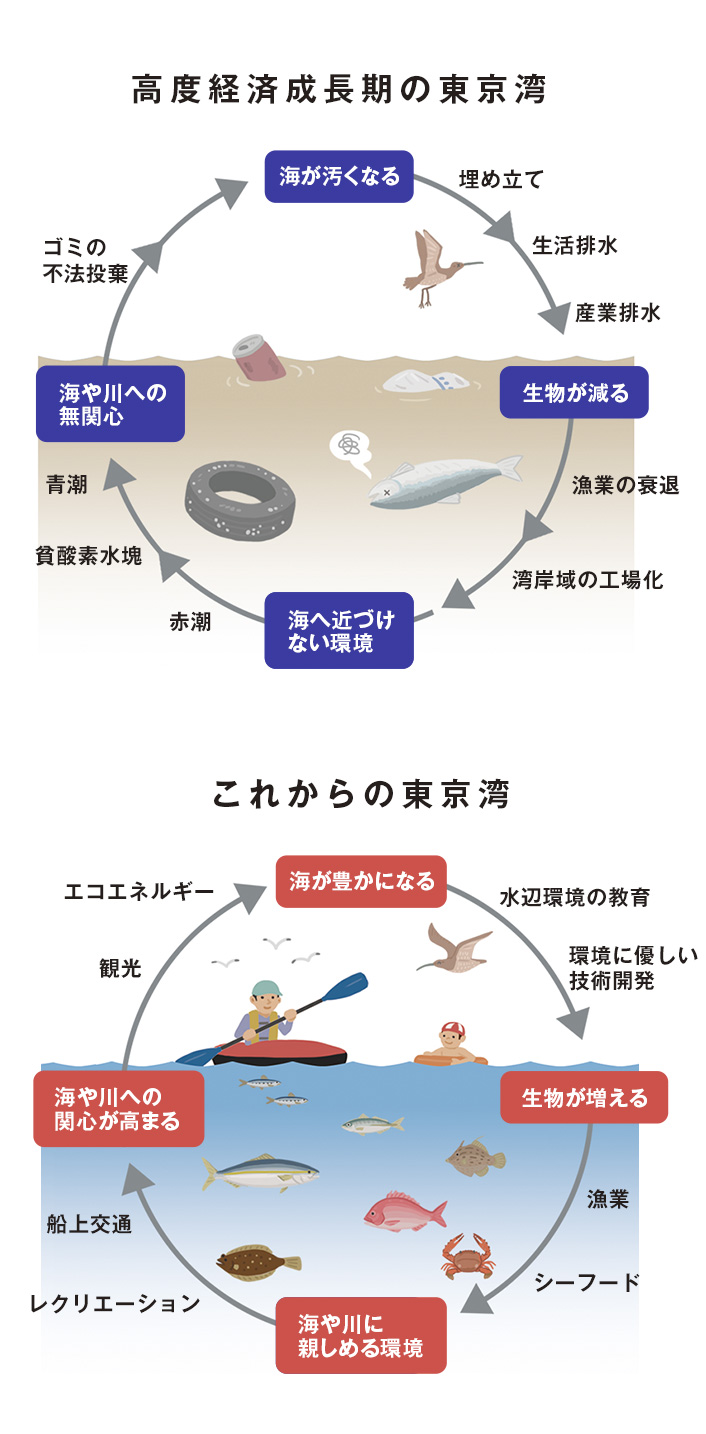

高度成長期、東京湾は「死んだ海」に

前回、東京湾の漁獲量が激減したグラフを見た通り、1960年代の高度経済成長期に一番ダメージを受けたのが貝類です。かつて東京湾は貝類の一大産地でした。

アサリたっぷりの「深川めし」、小柱のかき揚げ、煮ハマの握り寿司、アサリやシジミの佃煮……江戸前料理に貝は欠かすことができません。

東京湾岸の駅弁にも貝の名産地の名残があります。昭和15年に登場した千葉駅の駅弁「やきはま弁当」は、ご飯にハマグリの串焼きをのせたものですし、茶飯の上に生姜の効いた煮アサリをのせた木更津駅の「漁(あさ)り弁当」は昭和30年からのロングセラーです。また、品川駅には、貝の産地をオマージュした駅弁「貝づくし」が売られています。

東京湾が大きく変貌したのは戦後です。戦争に敗れた日本は工業国として復興するために、港湾の整備、エネルギー基地の建設、京浜・京葉沿岸の工業地帯化、交通インフラの整備などを進めるために、内湾沿岸の約8割を埋め立てました。

加えて1964年の東京五輪開催に向けて、運河は高速道路にかわり、小川は暗渠化され下水道がわりとなり、海は都心に集中した人々が生み出す膨大なゴミの捨て場となり、沖合も埋め立てられました。

こうして身近にあった水辺は一般人の立入禁止区域になるとともに、海や川への関心は失われ、環境は一気に悪化しました。

東京湾は、面積は国土面積の約2%に過ぎませんが、流域には約2900万人と日本の全人口の約4分の1が暮らす、世界に類のないほど人口が集中している海です。

1970年代、私たちが流す生活排水、工場が垂れ流す産業排水、ゴミの不法投棄により河川の水質は最悪になりました。そして、最終的にその水が流れ込む東京湾は、汚れて臭く生物のいない「死んだ海」と思われるようになったのです。

東京湾を汚しているのは何か?

東京湾を汚している多くの原因は、産業排水よりも、私たちの生活から出る生活排水にあります。

炊事、洗濯、風呂、トイレなどの排水には多くの窒素やリンが多く含まれています。野菜を作るときの肥料として窒素やリンが使われるように、これらはとても栄養価が高いのです。

東京湾の富津岬と観音崎の間は約6kmと狭いため、海水の交換が悪く、これらの栄養分は拡散せずに内湾にとどまってしまいます。江戸時代のように海に流れ込む栄養が適度ならばよいのですが、栄養が多すぎるために、内湾がいわゆるメタボ、過度の肥満状態になってしまったのです。

すると困ったことが起きるようになりました。「赤潮」「貧酸素水塊」「青潮」といった現象です。

赤潮、貧酸素水塊、青潮の三重苦

「赤潮」は栄養過多の海で水温が上がったときにプランクトンが異常に繁殖する現象で、海を赤く染めることから、こう呼ばれています。魚や貝が食べる以上の大量のプランクトンが発生すると、プランクトンがエラを塞いでしまい、魚は呼吸ができずに窒息死してしまいます。大量のプランクトンもやがて死んで海底に溜まります。

海底に積もった魚やプランクトンの死骸は腐敗し、分解します。その過程で消費されるのが海中の酸素です。「貧酸素水塊」とは海底付近にできる酸素が少ない水の塊のことです。貧酸素水塊に覆われると遊泳力のない稚魚や小魚、海底にいる貝は逃げられず、ひとたまりもありません。

そして東京湾では北風が吹くと、海底の貧酸素水塊が湾奥へと押し上げられ、広範囲で多くの魚介類を窒息死に追いやります。海面が化学反応で乳青色になるので「青潮」と呼ばれます。

赤潮、貧酸素水塊、青潮で死んだ大量の生物の死骸は、海底に積もり、それが分解されるときに海中の酸素を消費します。つまり、マイナスのスパイラルとなってしまうのです。

1979年に水質総量規制が実施され、下水処理場などの水質浄化事業の整備が進んだことにより、流入する有機汚濁物質の流入は、その後の25年間で2分の1以下になりました。東京湾の水質はずいぶん改善し、赤潮の発生は減ったのですが、海水に溶けている酸素量は悪化傾向にあるのが現状です。

東京湾をよくするために私たちができること

東京湾をもっとよくするには、どうすればよいのでしょうか。

一つは下水処理の問題です。東京都区部の82%は生活排水と雨水を1本の同じ管に集める合流式下水道です。都市化に伴い地表がコンクリートに覆われたこともあり、ゲリラ豪雨があると雨水は一気に流れ込むので、合流式下水道では、雨水とともに汚水を未処理のまま川に放流してしまうのです。

それを防ぐために貯留施設の整備、分流式下水道の推進、窒素やリンなどを確実に除去する高度処理施設が求められています。

また、東京湾には長年の負の遺産が溜まっています。東京湾の海底はもともと砂や砂礫、粘土など多様で、それぞれの底質に適した生物がいたのですが、排水やプランクトンの死骸などの有機物が堆積し、一面にヘドロ化して多様性が失われてしまいました。

汚泥を浚渫で取り除いたり、良質な土壌を用いてヘドロを覆砂したりするなど、水質だけでなく海底の改善も必要なのです。

埋め立てで失われた干潟、浅場、藻場は生物の産卵場であり、稚魚の生息場所だっただけでなく、海への酸素の供給源でもありました。人工干潟や人工海岸、浚渫砂泥による盛り土や潮入の池の造成も、生物の生育や貧酸素水塊の逃げ場づくり、酸素供給に効果があるといわれています。

では、私たちが暮らしのなかで、東京湾のためにできることは何でしょう。

一つは生活排水をできるだけ汚さないようにすることです。料理の残り汁や油、洗剤、トイレットペーパーなどを流す量を減らしましょう。

二つめは東京湾の水産物を食べることです。死んだ魚、貝、海藻は海の底で分解する過程で酸素を消費し、海の環境を悪化させてしまいます。東京湾で獲れる水産物を積極的に食べることにより、私たちが海に流した栄養分を回収することも大切です。

三つめは、たまには海や海辺で遊ぶことです。釣り、潮干狩り、マリンスポーツ、屋形船でクルージング……。東京湾が食べたり、遊んだり、ぼんやりした時間を過ごしたりする身近で心地のよい場所なのだとみんなが意識し、関心を持つようになれば、東京湾はもっと豊かな海に変わるはずです。

東京湾岸は工業、貿易、商業の拠点として、日本の経済を支えてきました。しかし、経済的利益を優先するあまり、豊かな自然を失ってしまいました。

持続的な循環が大切なのは経済も自然も同じです。高い経済機能を維持発展させつつも、健全な自然環境を再生し、継承していかなくてはなりません。世界有数の大都市でありながら、自然と共存する街。それができれば、きっと「東京モデル」として世界に誇れるものになるはずです。

「天ぷら」「寿司」「蒲焼き」は東京湾の恵み

江戸の食の三大名物といえば「天ぷら」「にぎり寿司」「うなぎの蒲焼き」。どれも江戸の町の目の前に広がっていた遠浅の海でとれる海の幸から生まれたごちそうです。東京湾は美味しい海だったのです。

三大名物は今でも外食で楽しむことの多いごちそうですが、いずれもルーツは屋台に始まります。

江戸は男性が圧倒的に多い町でした。江戸の人口100万人の半数は武士だといわれています。加えて、街づくりの土木建築工事がひっきりなしに行われていたため、地方から大勢の男たちが出稼ぎに江戸へとやってきました。

当然、独身男性が多くなります。そのため、江戸では安くて手軽に食べられる屋台形式の外食産業が発達したのです。

「にぎり寿司」は江戸っ子のファストフード

江戸の初期までは、寿司といえば大坂から伝来した「押し寿司」が主でした。酢飯に寿司ダネをのせて握る「にぎり寿司」が登場したのは文政年間(1818~30年)ごろ。立ち食いの屋台としてスタートしました。

当時の寿司は現代のようなひと口サイズではなく、おにぎりのような大きさで、小腹が空いたときにおやつのように食べていたようです。

代表的な寿司ネタは、ハマグリ、アナゴ、コハダ、クルマエビなどです。保存技術のなかった当時、ネタは塩で〆る、酢で〆る、醤油に漬ける、湯がく、焼くなど一手間かけた処理がされ、それが職人の腕の見せどころでもありました。

寿司といえば、今ではマグロが代表的ですが、マグロの赤身の漬けが登場したのは天保年間(1844年ごろ)。江戸時代、トロは価値がなく、人気が出はじめたのは昭和初期になってからで、寿司の主役になったのは昭和30年代半ば(1960年ごろ)です。

現在、マグロと肩を並べるほどに人気のサーモンも、寿司ネタになったのは1980年代半ば以降。ノルウェーやカナダから、養殖のアトランティックサーモンが輸入されてからのことです。

魚を胡麻油でカラリと揚げるのが江戸流「天ぷら」

「天ぷら」の屋台が登場したのは江戸中期。搾油技術が向上し、油が増産されてからです。油と火を扱うことから火事になりやすいので、屋外の屋台で営業する店がほとんどでした。

天ぷらのタネは目の前に広がる東京湾で捕れたシバエビ、ギンポ、ハゼ、メゴチ、アナゴ、キスなどの魚介類。今と違って串揚げにして提供していました。

天ぷらにも東西の違いがあります。

江戸のタネは魚介類が中心で、天つゆに大根おろしで食べるのに対し、関西は野菜が中心で、塩をつけて食べるものでした。

また、江戸は衣に卵を入れ、胡麻油でカリッと揚げますが、関西は小麦粉だけを水溶きせずに衣にし、菜種油でふわりと揚げます。

本来「江戸前」はウナギ産地を示す言葉

今では「江戸前」というとにぎり寿司を指しますが、もともとはウナギの産地を示すものでした。

江戸城の前の海や隅田川の蔵前、深川あたりで捕れたウナギを「江戸前」、千住あたりで捕れたものは「江戸後」、利根川で捕れたものは「旅うなぎ」と呼んでいました。

江戸前期までの蒲焼きは、ぶつ切りにしたウナギを串に刺し、素焼きにして酢や味噌をつけて食べていたそうです。現在のようなスタイルになったのは、醤油やみりんなどの調味料が普及した江戸中期になってからです。

関東ではウナギを背開きにして、頭を落とし、4?5切れにカットして竹串を打ち、一度白焼きにしてから蒸し器で蒸し、ふたたびタレをつけて焼くために、身がふわりとしています。

関西は腹開きにして、頭を落とさずに長いまま金串に刺して白焼きにし、タレをつけて焼きあげます。焼き終えてから頭を落とし、カットします。蒸さずにじっくり焼くため、皮がパリッとした食感です。

縄文時代から東京湾の恵みを受けてきた私たち

寿司、天ぷら、蒲焼きというごちそうを生みだした東京湾ですが、今から6000年くらい前の縄文時代も東京湾の恵みは人々の胃袋を満たしてきました。

それを示すのが貝塚です。日本全国には1600ヶ所ほどの縄文貝塚がありますが、その15%は東京湾東沿岸に集中していて、世界的にも貝塚が密集した地域として知られています。

日本最大級の貝塚のひとつ千葉県の加曽利貝塚の貝層からは、イボキサゴ、ハマグリ、アサリ、シオフキ、オキシジミ、カキなどの貝殻や、クロダイ、マダイ、アジ、イワシ、サバ、スズキ、ボラ、イシダイ、フグ、エイ、サメなどの魚の骨が見つかっています。

ところが縄文後期を境に東京湾から大型の貝塚は突然消滅してしまいます。理由は定かではありませんが、地球の寒冷化により人口が激減したためといわれています。

その後の日本史は西日本が中心となり、東京湾沿岸は葦の生い茂る巨大な湿地帯、未開の地となり、歴史の舞台から姿を消します。

東京湾沿岸が歴史に登場するのは戦国時代。1590年、豊臣秀吉の小田原攻めの後、関八州を与えられた徳川家康は、100年以上も昔に太田道灌が築いた老朽化した江戸城を居城とします。

関ヶ原の戦いで天下をとった家康は、江戸に幕府を開き、城郭の建設、街道の整備、河川改修などインフラ整備の大規模工事に着手しました。こうして江戸の町は整備され、18世紀初めには100万人を抱える世界一の大都市にまで成長したのです。

テレビの時代劇で江戸前の海が登場することはあまりありませんが、江戸時代の錦絵には海や川、舟や橋がたくさん描かれています。江戸で暮らす人々にとって海や川は、漁業や運送の役割だけでなく、花火、舟遊び、釣り、潮干狩りなど憩いの空間でもあったのです。

次回は、東京湾にはどんな魚がいるのか。そして、東京湾の魚はなぜ美味しいのかを探っていきましょう。