日本人とクジラの深い関係

日本人とクジラのつきあいは古く、原始時代からクジラは貴重なタンパク源であったことが、大昔の壁画や貝塚で見つかるクジラの骨などからわかっています。

ことわざに「一頭捕れば七浦潤う」といわれたように、大量の肉や油がとれ、ひげや骨も利用できるクジラは、経済効果がとても大きかったのです。

シロナガスクジラ

絶滅近くまで乱獲された海の王様

18世紀半ばにヨーロッパで産業革命が起きると、クジラからとれる油(鯨油)の需要が一気に拡大します。なによりも、産業革命の発端となった紡績産業において、繊維の脱脂と洗浄には鯨油が欠かせませんでした。

また、1800年代半ばにダイナマイトが発明されましたが、この主原料は油から抽出したグリセリンでした。ダイナマイトは重工業の発展に必要な石炭の採掘に威力を発揮し、大量に生産されました。そのほか機械用潤滑油(冷地でも凝固しない)、灯火用燃料、石鹸や洗剤、マーガリンの原料など鯨油には多彩な用途がありました。

つまり、クジラは人類の近代化に大きく関係しているのです。

鯨油の需要が増えるとともに捕鯨船は数を増し、北大西洋から北太平洋へと繰り出すようになり、世界の海でクジラは乱獲されます。

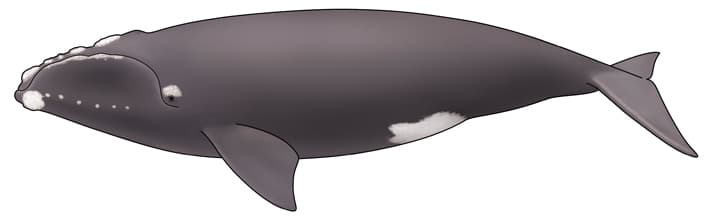

なかでも体が大きく、油がたっぷりとれ、泳ぎが遅く、死んでも沈まないホッキョククジラやセミクジラは格好の標的になり、みるみるうちに数が激減してしまいました。

セミクジラ

巨大な頭でずんぐりむっくり

日本の近現代史にも、クジラは大きくかかわってきます。

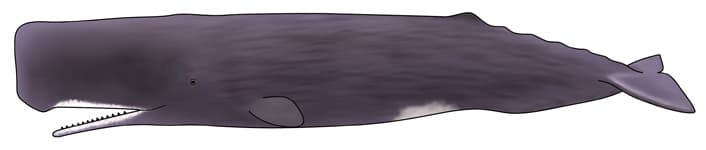

約300年の間、鎖国をしていた日本が開国する発端となったペリー提督率いる黒船の来日も、マッコウクジラを追って北太平洋で操業するアメリカの船が、水や燃料を補給できるように開港させるのが目的でした。

マッコウクジラ

『白鯨』のモデルになった最大の歯クジラ

また1945年、太平洋戦争に敗れた日本は極端な食料不足に陥りました。それを救ったのがクジラでした。南氷洋捕鯨で得たクジラの肉が国民の貴重なタンパク源になったのです。

昭和30年代の学校給食では、クジラ肉の立田揚げは定番のメニューでした。

ヒトはイルカと会話できるか?

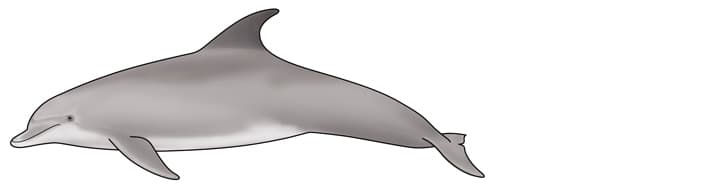

現代、日本人とクジラのポピュラーな接点のひとつが水族館のイルカショーです。日本には現在イルカを飼育している水族館が約50ありますが、どこでもイルカショーは人気です。

あらためてイルカとクジラの関係をおさらいすると、クジラはひげクジラと歯クジラの二つに分けられ、歯クジラのなかの小型のものが「イルカ」と呼ばれています。

| ひげクジラ | 歯クジラ | |

|---|---|---|

| 歯 | クジラひげがある | 歯がある |

| 餌 | 主に動物プランクトン | 主に魚やイカ |

| 食べ方 | 群れごと飲み込む | 一匹ずつ食べる |

| 鼻の穴 | 2つ | 1つ |

| 大きさ | 巨大な種がいる | 比較的小型 |

| 雌雄の差 | メスが大きい | オスが大きい |

| 群れ | あまり群れない | 大群をなす種もいる |

| 肉 | 明赤色 | 濃い赤色 |

大人も子どもも大好きなイルカ。何が私たちを魅了するのでしょう。

イルカは大きな口を開けて笑いかけているように見えることもあります。

これは頭から出した超音波で、前方を探っているのです。こちらを向いて首を振る動作は、ヒトが目を動かすのと同じ行動です。

濁った水中や、光の届かない深い水深では視力があまり役に立たないので、そのぶん聴力が発達したのです。

バンドウイルカ(ハンドウイルカ)

水族館のイルカショーでおなじみ

にぎやかにおしゃべりをするイルカですが、クジラ類には声帯がありません。噴気孔から気管まで鼻道やのどの空気の流れを使って音を出しています。

実は、長い間クジラは鳴かないと思われてきました。大型のクジラも鳴くことがわかったのは、第二次世界大戦の最中です。

アメリカは沿岸に潜水艦が近づくのを警戒し、海岸線に水中マイクを設置して警備に当たっていましたが、謎の音が記録されます。必死に潜水艦を探しましたが見つからず、やがて、それがクジラの鳴き声であると判明しました。

歌うクジラとして有名なのがザトウクジラです。音ははるか遠くまで伝わり、その距離は30kmともいわれています。

クジラが音声コミュニケーションをしているのは明らかですが、体系的な言語で会話をしているのかどうかは謎です。

ヒトがクジラと会話ができたら楽しいのですが、どうしても人間は動物を擬人化して、人間の価値観や尺度で評価しがちです。

イルカを「人懐っこい。やさしい。頭がいい」と感じるのは、人間の価値観です。知能が高くても、生活環境がまるで違いますから、クジラが私たちと同じように感じ、行動すると思うのは、誤りでしょう。

回遊するときにどのような方法で方角を知るのか、なぜ集団で座礁するのか……まだまだたくさんわかっていないことがあるのです。

イラスト提供/(一財)日本鯨類研究所

クジラはヒトと同じ哺乳類

クジラとはどんな生き物なのでしょう。現在、世界で確認されているクジラは84種類で、日本の周りの海には40種近くが生息するといわれています。

クジラは海に暮し(一部淡水にすむ種類もいる)、魚のような形をしていますが、エラではなく肺で呼吸をし、血は温かく、卵ではなく赤ちゃんを産み、子どもは母乳で育てる我々と同じ哺乳類です。

クジラの先祖をたどると一番近いのはカバだということがわかっています。

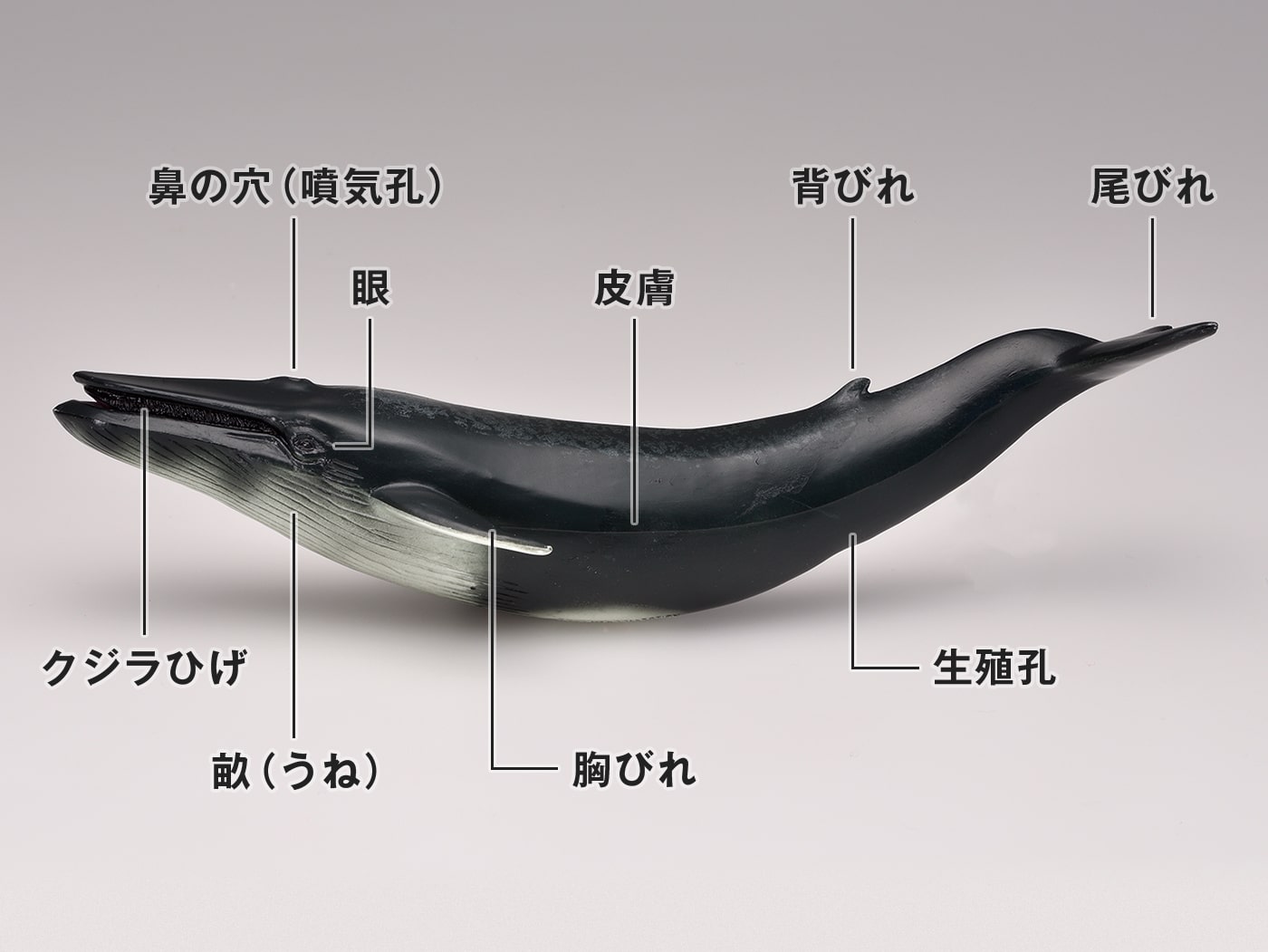

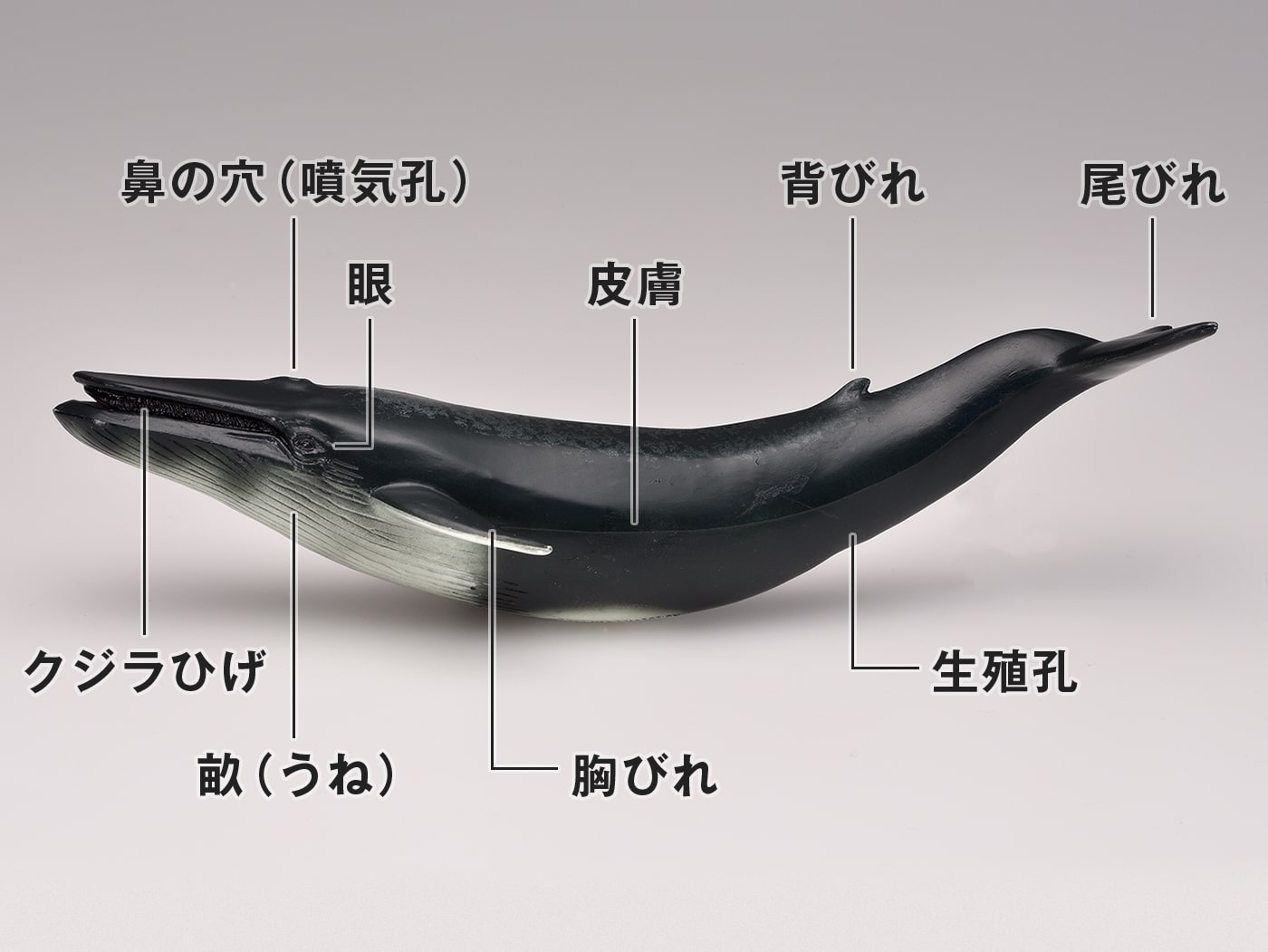

主な部位の特徴を見てみましょう。

鼻の穴(噴気孔)blowhole

歯クジラの仲間はひとつ、ひげクジラの仲間はふたつ。クジラの呼吸は鼻腔を通してのみで、口では呼吸をしない。

眼eye

眼の表面に脂質性の物質を分泌して、海水の刺激から保護している。まつ毛、涙腺はない。まぶたはよく動く。

皮膚skin

体毛は退化し、汗腺もないので汗をかかない。皮膚は滑らかで弾力性があるので抵抗となる水の渦をつくらない。

背びれdorsal fin

背びれの大きさや形、位置から種類が判別できる。セミクジラのように背びれをもたないクジラもいる。

尾びれflukes

魚の尾びれは左右に動くが、クジラは上下に動かして泳ぐ。後脚が変化したものと思われがちだが、そうではない。ひれは脂肪が少なく、網の目のように血管がはりめぐらされ、体温調節の役目もしている。

生殖孔gonopore

へそと肛門の間に細長い溝があり、メスは溝の両側に乳首が並ぶ。オスはこの溝の内側にペニスをS字型に収納している。ちなみにシロナガスクジラのペニスは長さ3m、根元の直径は30cm、しかも先端は触手のように動く。ゾウと同じくクジラ類の睾丸は体内にある。睾丸が最も大きいのはクジラではセミクジラ、イルカではマイルカ。

胸びれflipper

からだの方向を変えるときや、止まるときなどに使う。腕が変形したものなので、胸びれの骨にはひじの関節や指のような骨もある。

畝(うね)ventral groove

凸凹で水の抵抗を少なくするとともにアコーディオンの蛇腹のようにふくらませ、口の容量を大きくして大量にエサを飲み込む。ナガスクジラ科には40〜100本ある。歯クジラの仲間や、ひげクジラでもセミクジラ科にはない。

クジラひげbaleen

ひげクジラの「ひげ」は歯が変形したのではなく、上あごの歯茎が変化したもの。これを使ってエサを濾して飲み込む。組成は歯よりも爪に近い。

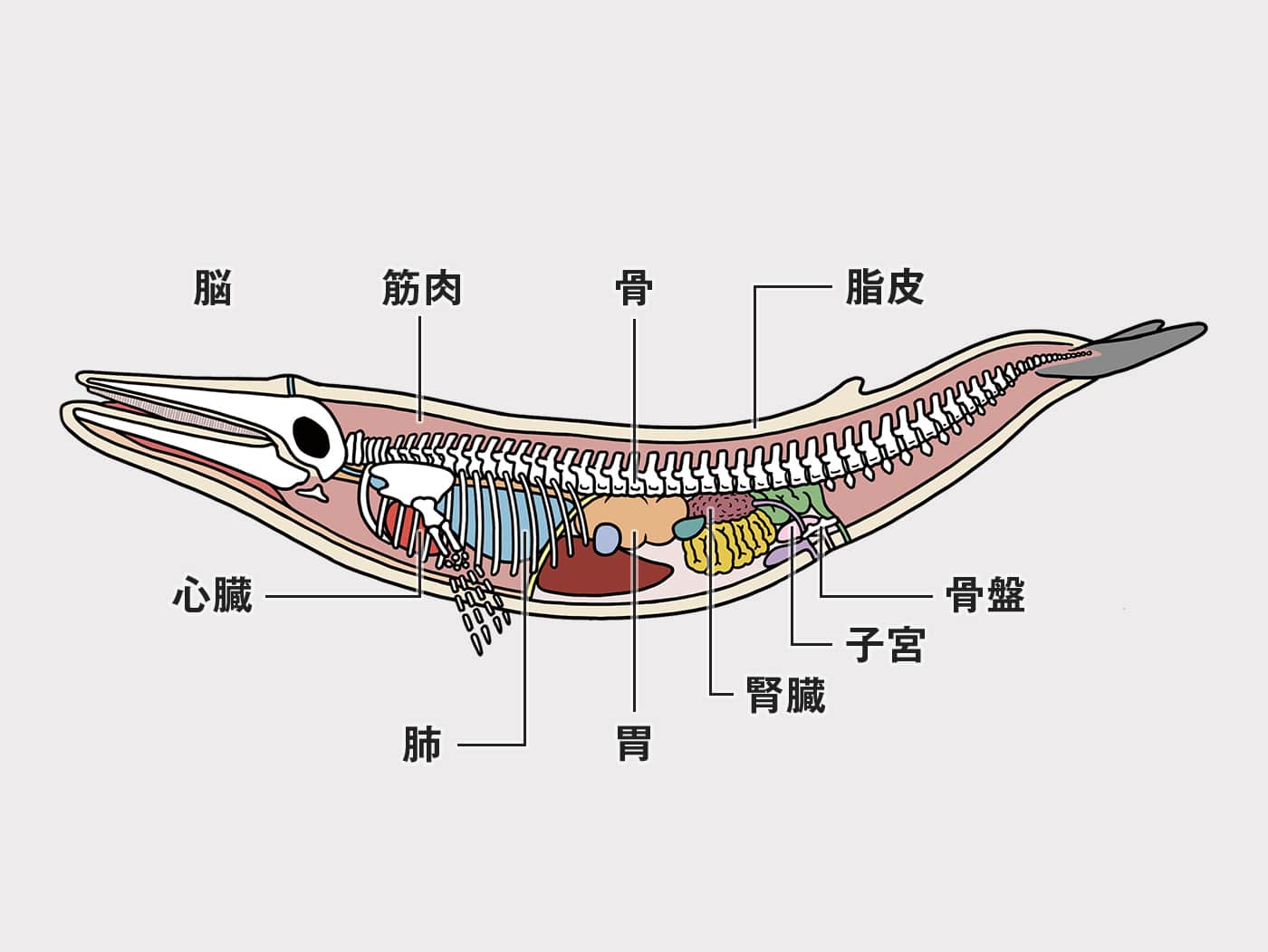

海で暮すのに適したからだの構造

クジラは水中で生きるのに便利なような体のつくりになっています。解剖図を見てみましょう。

脳brain

地球上に現れた生物のうちで最大。とくにマッコウクジラの脳は大きく9.2kgの記録がある(ヒトは平均1.4kg)。脳のしわも多い。知能が高いから、クジラがヒトと同じように考えたり行動したりすると思うのは誤り。

筋肉muscle

酸素を筋肉中にあるミオグロビンに蓄えることができる。蓄えられる酸素は陸上哺乳類の3〜4倍(マッコウクジラは8〜9倍)。

骨bone

脂肪分を51%も含むため柔らかい。一頭から採れる油の部位別の割合は皮膚45%、骨25%、肉は1%。

脂皮blubber

皮膚の下には厚い脂肪層がある。これは冷たい水温から身を守る断熱材的な役割があるとともに、エネルギーを貯めておく貯蔵庫でもある。

骨盤pelvis

大昔、祖先が陸にいたことを示す、足腰のなごりの骨が残っている。

子宮womb

水中で出産する哺乳類はクジラのほかはマナティなどの海牛類とカバだけ。大半が尾から先に生まれる。妊娠期間は1年前後が多いが、マッコウクジラは1年4か月と長い。

腎臓kidney

ブドウの房のような形をしている。塩分を尿と一緒に排泄する必要があるため、他の哺乳類に比べるとかなり大きい。

胃stomach

多くのクジラには4つ胃がある。牛のような反芻はしない。一度にたくさん食べ、ゆっくり消化する。

肺lung

シロナガスクジラは一回の呼吸で2000ℓの空気を吐き出す。体の大きさとの割合で比べるとそれほど大きくはないが、常に深い呼吸をしている。陸上哺乳類の場合、肺の空気の入替えは10〜15%なのに比べ、クジラは80〜90%。

心臓heart

体重に比べると血液量が多い。血液は呼吸しているときは速く、していないときはゆっくり流れる。

イラスト/宇和島太郎

Q.何歳まで生きますか?

種類によってクジラの寿命は大きく異なります。シロナガスクジラは120歳くらい、イルカは25〜35歳くらい。200年生きたホッキョククジラが報告されたこともあり、長寿の解明も進められています。

長寿の理由は、海洋は陸に比べて環境の急変が少ないこと。エサとなる生き物が豊富で安定していること。外敵となる生物が少なく、病気も少ないことなどが考えられます。

よくヒトの寿命(約80歳)と比べられますが、動物として自然の状態での平均寿命を考えるとヒトはもっと短くなります。

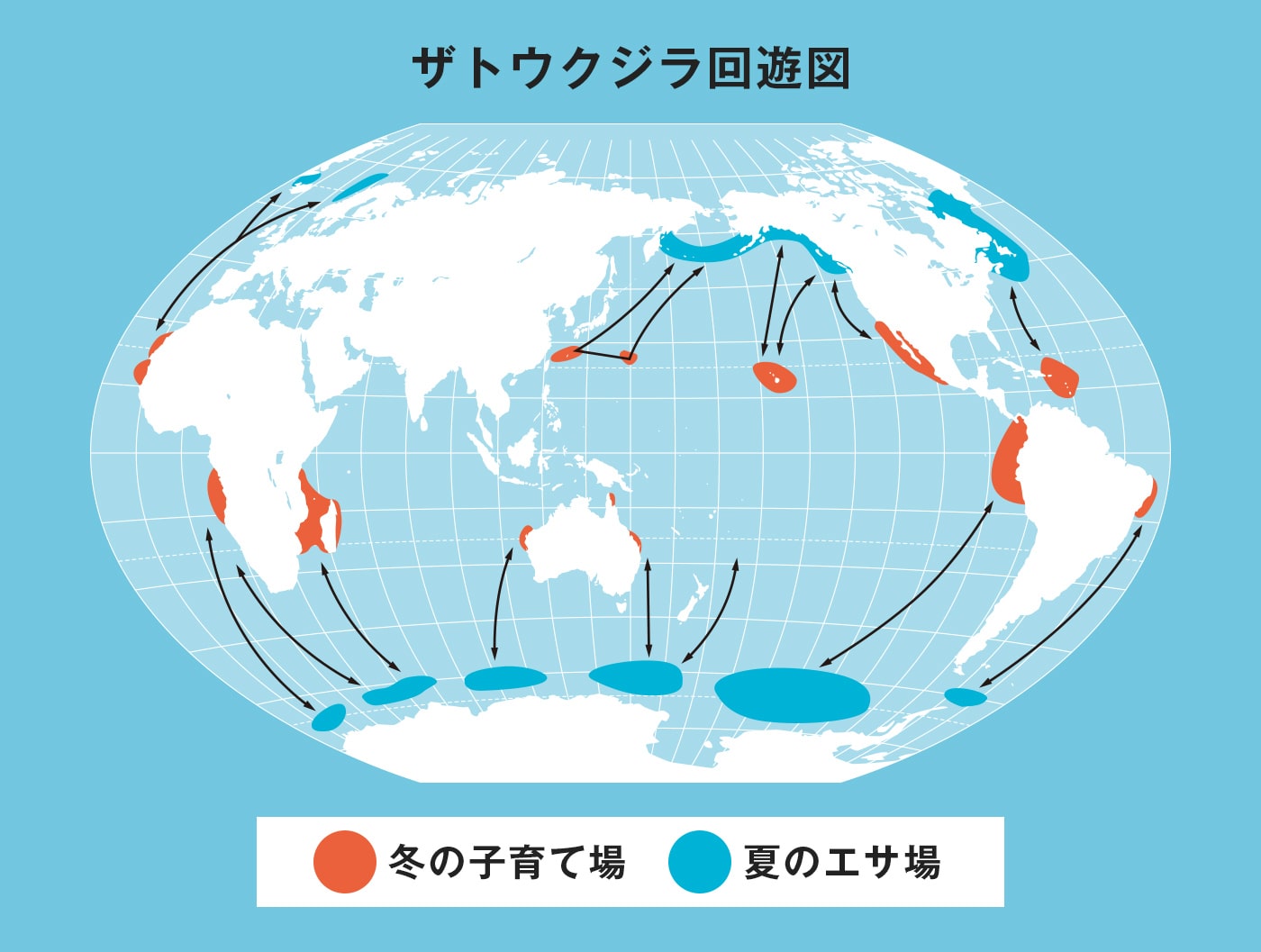

Q.長い旅をすると聞きますが?

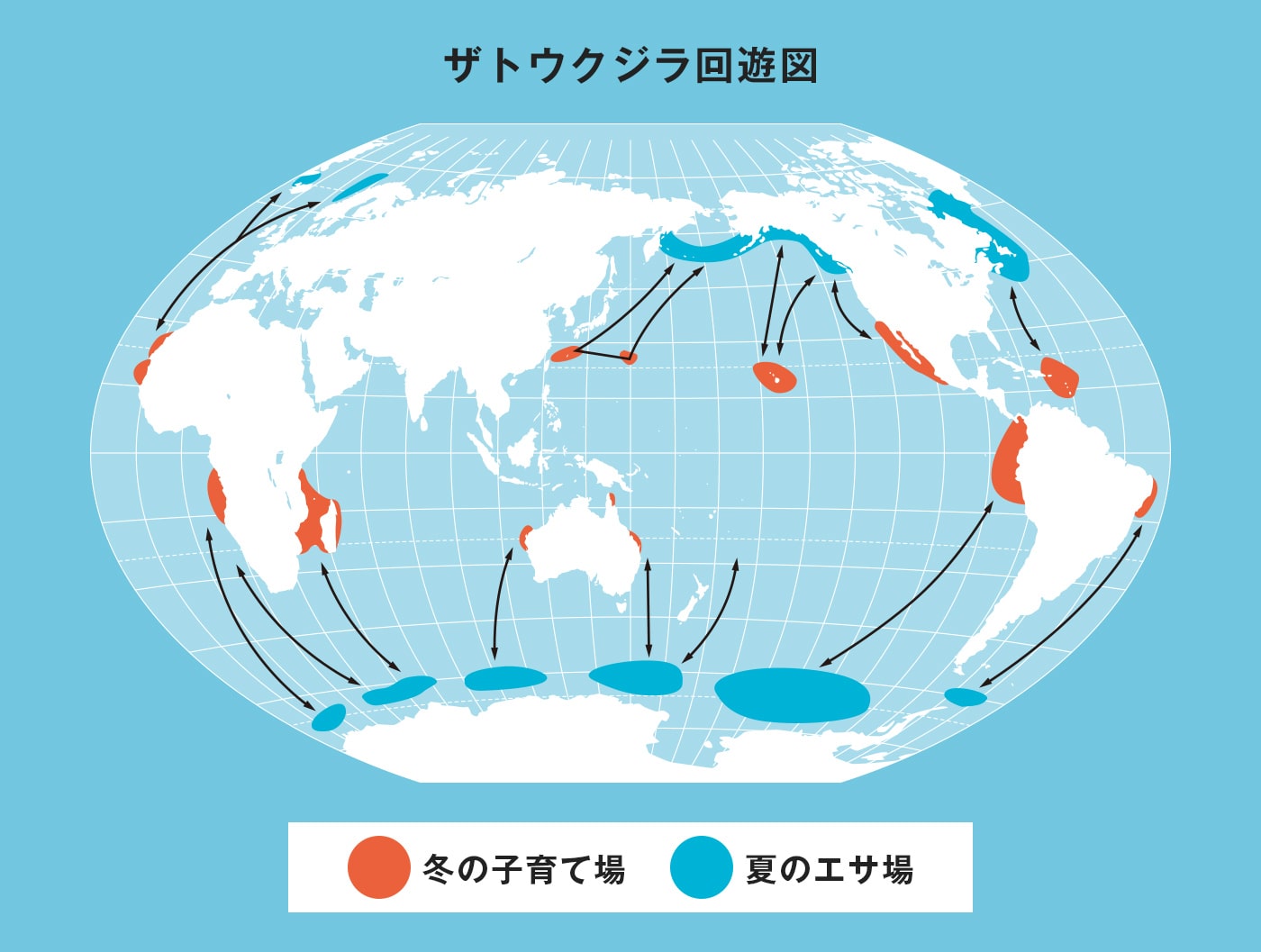

ザトウクジラは、赤道近くから北極(南極)近くまでと、非常に長い距離を回遊します。冬に温かい海の沿岸部で交尾・出産をし、夏はエサがたくさんいる冷たい海に移動して、たっぷり栄養をとります。

ザトウクジラは温かい海では、ほとんどエサを食べません。盛んにエサを食べるのは冷たい海で暮す期間だけで、このときに栄養を皮下脂肪にして蓄え、まるまると太るのです。子どもは、糖分が少なく脂肪分の多い母乳で育ちます。

群れによって冬と夏を過ごす場所は決まっています。季節が逆になるので、北半球から南半球へ回遊することはないと考えられています。

同じナガスクジラの仲間のシロナガスクジラやミンククジラも同じような大回遊をします。

Q.なぜ巨大になったのですか?

シロナガスクジラは46億年の地球の歴史上、最も巨大な生物といわれています。

恐竜も巨大でしたが、化石などでサイズがほぼ正確に分かる恐竜のなかでは最大級のブラキオサウルスが体長25m、体重50t(推定)ですから、クジラは恐竜よりも大きいのです。

なぜ、こんなに大きくなったかというと、陸上では体を手足で支えるので、体重に限度があるのに対し、海中は浮力があるので、重い体でも自由に動けること。そして、大きな体をつくる栄養源=エサとなる生き物が海にはたくさんいるからです。

Q.小さな餌でも、大きくなれるワケは?

シロナガスクジラは巨大な体をしていますが、食べているのは5cmほどのオキアミです。そんな小さなエサであの大きな体になるのは難しそうですが、実はカロリー的にはイワシなどの魚を1kg食べるのも、オキアミ1kgもほぼ同じです。

しかも一定の海域にいる総量は魚よりもオキアミのほうが圧倒的に多いのです。

シロナガスクジラは1日に8億匹のオキアミを食べるといわれていますが、1年のうちでエサを食べているのは3〜4カ月間です。

Q.エサの捕まえ方は?

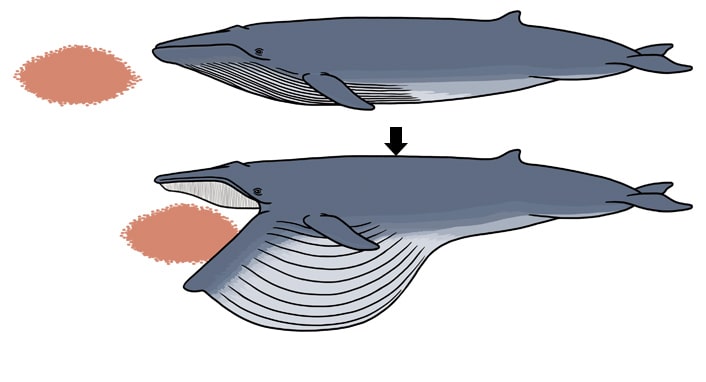

大きな口をもち、歯の代わりに口の中にひげを生やしているひげクジラ。オキアミなど小さな動物プランクトンや、イワシなど大きな群れをつくる魚を群れごと大量の海水と一緒に飲み込み、海水を押し出し、ひげの内側にひっかかったエサを舌で喉の奥に押し込んで食べます。

クジラの種類によってエサの捕り方は異なります。

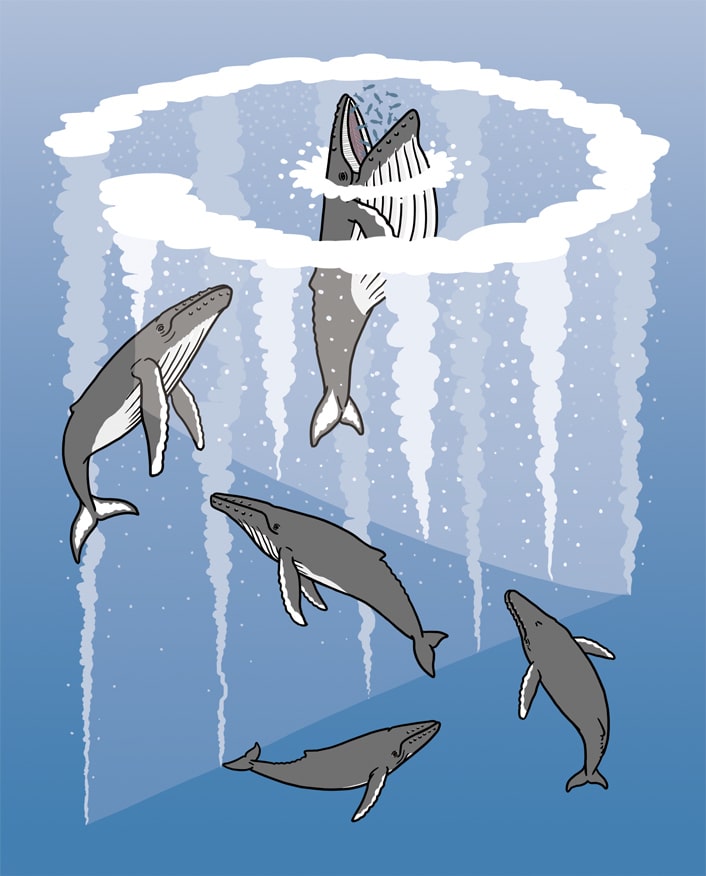

[ザトウクジラ]

数頭が魚の群れの下に潜り込み、噴気孔から空気を吐き出し、輪を描くように泳ぐ。 空気の泡は筒状の網のように群れを包み込み、集まった魚を大きな口で飲み込む。

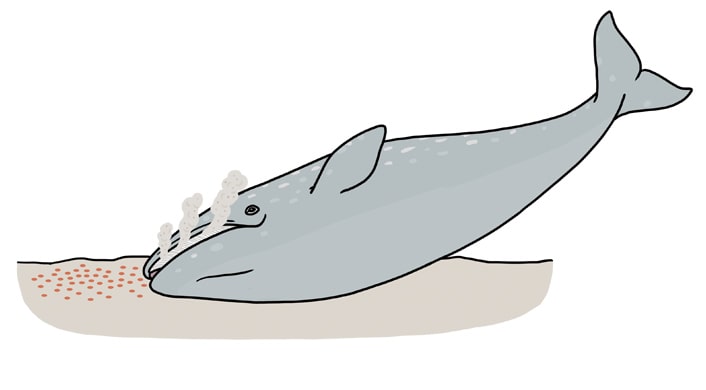

[コククジラ]

比較的浅い海底の泥の中にすむカニなどを食べるため、体の右側を下に傾け、ロの右側から海底の泥ごとエサを吸い込み、左側のひげを使ってエサをろ過する。

[ナガスクジラ]

エサの群れを海面近くまで追い上げると、大きな口を開き、大量の海水ごとエサを飲み込む。次に口を閉じ、フィルターのようにひげでエサをろ過しながら、海水だけを押し出す。

[セミクジラ]

口先を少し開けたまま泳ぐだけで、大きな口からエサと海水が口に流れ込む。遊泳する水流を利用して、ひげでエサだけを漉しとり、海水は口の外へ出す。

Q.なぜ潮を吹くのですか?

クジラの鼻の穴(噴気孔)は頭のてっぺんにあり、水面にでると閉じていた鼻の穴を開け、激しく息を吐き、すぐに息を吸い込むと、ふたたび鼻の穴を閉じます。

クジラの潮吹きは吐き出した息(噴気)のことです。噴気の形は種によって異なるので見分ける目安になります。

陸上の哺乳類に比べると呼吸数は少ないのですが、1回の呼吸が深く、肺の容量の80〜90%を入れ替えるのに加え、水圧で酸素が血液に溶け込みやすく、しかも筋肉中に酸素を保持するミオグロビンも豊富なので、陸上哺乳類よりも酸素を体内に効率よく蓄積できます。

Q.深く長く潜れる理由は?

クジラのなかでも特に潜水能力に長けているのがマッコウクジラ。普段潜るのは1000mくらいですが、3000m以上潜れるといわれています。

強い水圧がかかると人間の肋骨は折れ、肺はつぶれてしまいますが、クジラの肋骨は、陸上の哺乳類に比べ数が少なく、しかも肺の圧縮に合わせて動くので、折れることがありません。

また肺は伸縮性があり、ほとんど空気が残らない状態まで縮めることができます。体内に蓄えた豊富な酸素と、この体の構造で、クジラは長い時間潜ることができるのです。

Q.クジラの「聞く力」とは?

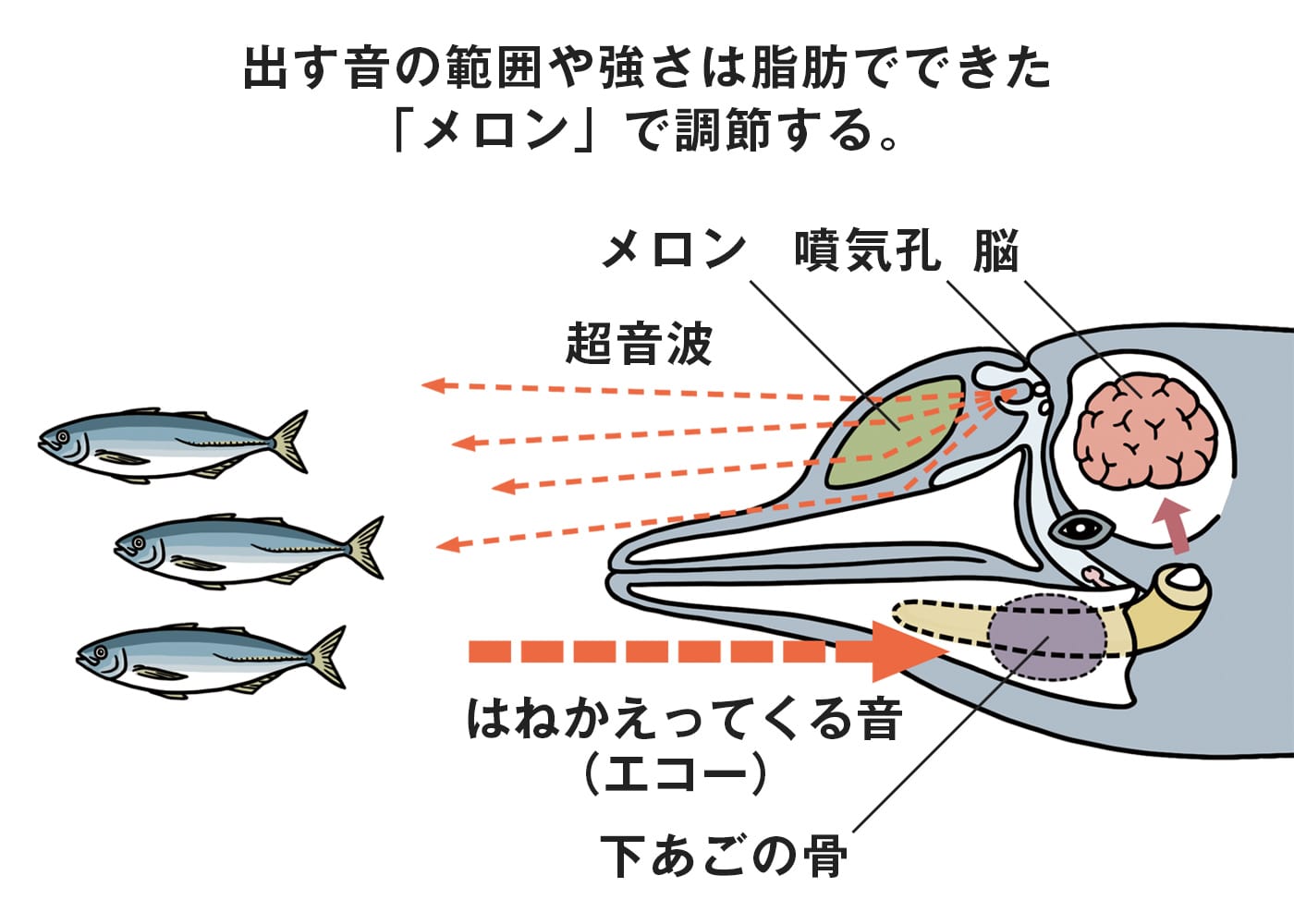

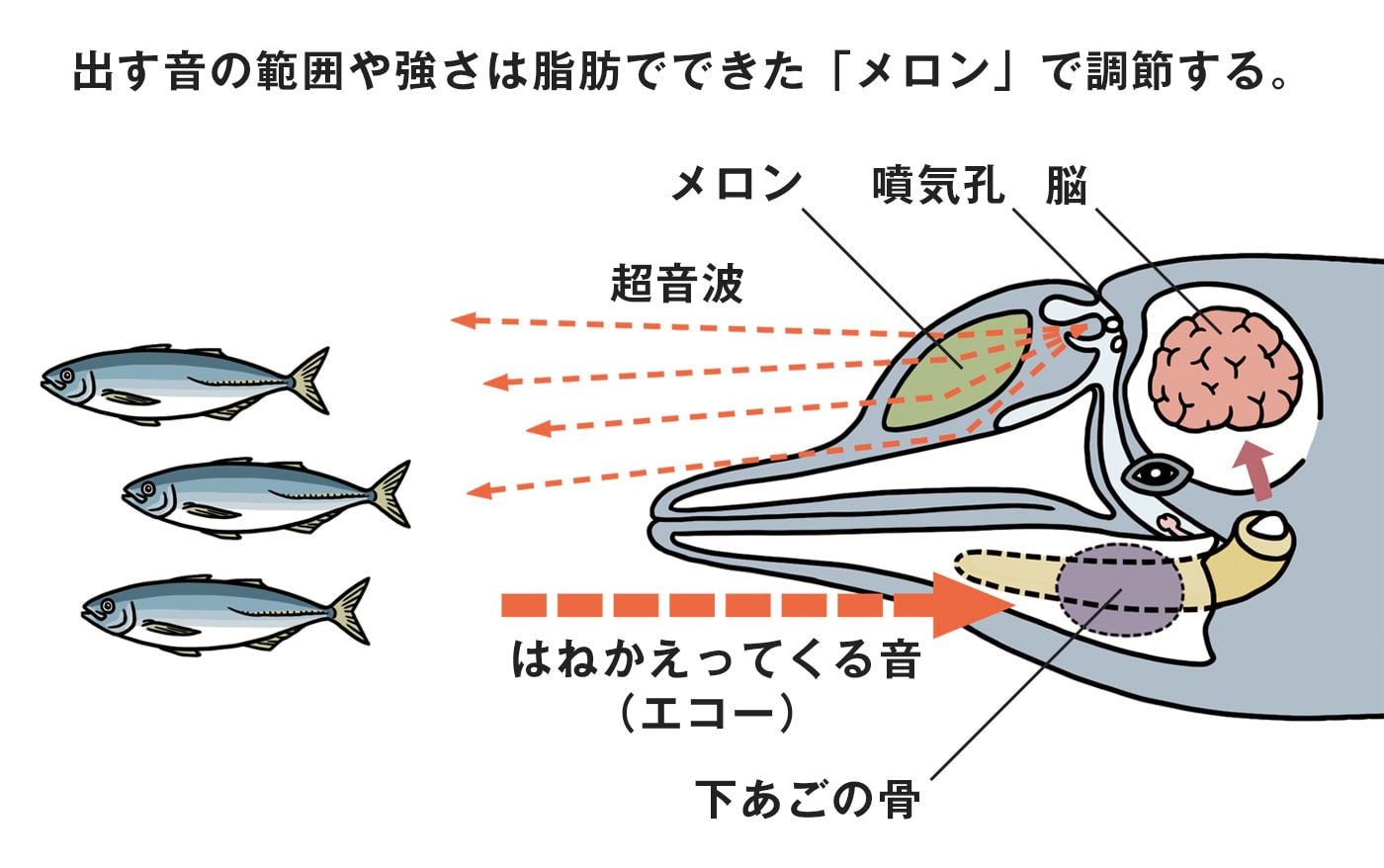

イルカなどの歯クジラは、頭から超音波を出し、モノに当たって跳ね返ってくる音(エコー)を聞くことで、地形、障害物、魚やイカなどエサの位置や形を知ることができます。

跳ね返ってきた音は、下あごの骨から頭の中にある耳に伝わるしくみです。

高速で泳ぎながら、夜の海や光が届かない深海でもエサを捕まえることができるのは、この「エコロケーション(音響探測)」のおかげです。

イラスト/宇和島太郎