資源量の変動が激しいイワシ類

イワシは分類学的にはニシン目になります。背側が青や灰色、腹側は銀白色で、群れをなして回遊をしながら生活するものが多いというのがニシン目の特徴といえます。特にマイワシやニシンなどは海面が黒く染まるほどの大群を作ることがあります。

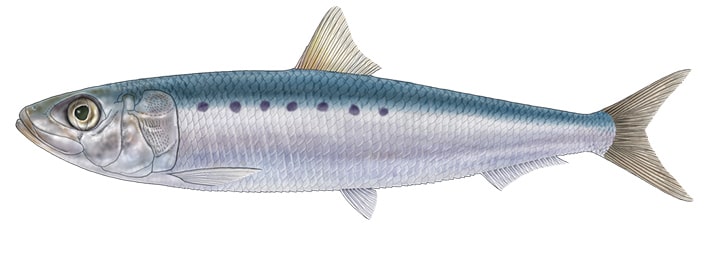

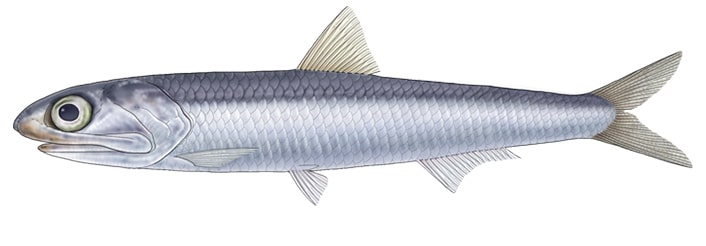

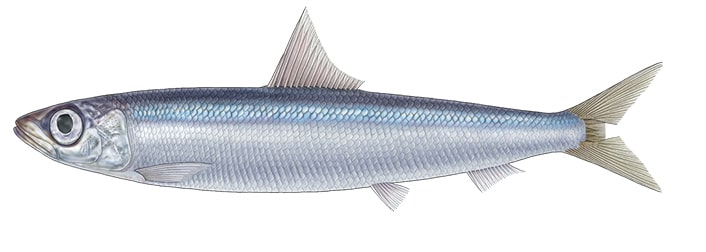

通常イワシ類といえばマイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシの3種類を指します。

マイワシ

カタクチイワシ

ウルメイワシ

漁獲されたイワシ類3種の割合をみると現在は約75%をマイワシが占めています。ところが、20年前のデータを見てみると漁獲されたイワシ類のうち8割近くがカタクチイワシでした。

このときマイワシはまったくといっていいほど獲れず、もはや安価な大衆魚ではなく高級魚扱いされていました。

このようにイワシは資源変動が激しいのも特徴のひとつです。

マイワシの産卵地で重要な伊豆諸島周辺

11月ごろから翌年6月ごろにかけてがマイワシの産卵期で、直径1㍉ほどの大きさの卵を数回に分けて約10万粒産みます。海中に分散した卵は2〜3日で孵化し、1〜3カ月で15〜40㍉、1年で15㌢前後に成長します。生後2年、19㌢前後になると産卵をはじめます。

仔稚魚のときのエサはカイアシ類などの動物プランクトン。成魚になると動物プランクトンのほかに植物プランクトンも食べます。成魚は約25㌢になり、寿命は5〜6年です。

10万粒と大量の卵を生みますが、他の魚や仲間に食べられたり、エサが見つけられなかったりで、仔稚魚の生存率は極めて低く、イワシの仔魚の死ぬ割合を調べた研究では1日の死亡率は20%と推定されました。

計算すると1万尾は翌日8000尾に減り、10日後には1074尾、30日後に生き残ったのはわずか12尾という厳しさです。

マイワシは、北はカムチャッカ半島、サハリン、沿海州から南は東シナ海まで広く分布し、回遊性の魚で、春から夏にかけてエサを求めて沿岸に沿って北上します。

北から南に流れる「親潮」は子を育てる親のように栄養となるエサが豊富な海流という意味です。イワシ以外の多くの回遊魚も北上して大きくなり、美味しくなったイワシなどを求めてカツオやブリ、クロマグロなども北上します。

たっぷりエサを食べて太った魚たちは水温の低下にともない南下します。産卵しない未成魚のイワシは常磐沖から房総沖にとどまり越冬。成魚はさらに南下し、本州・四国・九州の沿岸域で産卵します。特に産卵地で重要といわれるのが伊豆諸島周辺です。

マイワシは日本海にもいますが、漁獲の多くは太平洋側の三重県よりも東の海域です。なかでも千葉県房総半島以北での大中型まき網漁がマイワシの漁獲の大部分を占め、現在は銚子漁港と釧路港の2港に他を圧倒する量のマイワシが水揚げされています。

マイワシは資源量の変動が激しい魚です。80年代は豊漁で数年間続けて400万㌧以上も漁獲されていましたが、90年代に入ると突然マイワシは獲れなくなりました。

近年は増加傾向にあるマイワシですが、量は増えているけれど、痩せているイワシが多いともいいます。

水産研究・教育機構水産資源研究所 水産資源研究センターの由上龍嗣さん、古市生さんにお聞きしました。

「成長が遅くなっているのはデータにも現れています。2021年1〜6月の体重を4年前と比較すると、4年前は2歳で90㌘、3歳で100㌘に成長していたのが、現在は2歳で50㌘、3歳でやっと60㌘で4歳になっても100㌘に届いておらず、道東で20㌢以上の大羽イワシが全然獲れていません。

資源量が非常に多かった1980年代もマイワシは痩せていましたが、それはイワシがあまりにも増えすぎたために1尾あたりのエサが減ったからだと考えられてきました。現在マイワシは増えつつあるといっても80年代とは比べ物にならないくらい少ないのに痩せている。

これはおかしいと今、調査中なのですが、索餌場となる北の海のプランクトンが少ないことがわかってきました。

はっきりした結論ではないのですが、これだけ成長が遅いと成熟も遅くなっているはずです。

通常は1歳の一部、2歳のほとんどが産卵に参加すると考えられていたのですが、おそらく、今は2歳でも産まないのではないか。ここ4年でガラッと海の状況が変わってきたので研究が追いついていないのが現状です」

養豚・水産養殖に欠かせないイワシ

第2部で見たように、イワシは干鰯や魚油に加工され、日本人の暮らしを大きく変えました。

現在でも、イワシは食用以外でも役立っています。イワシがどんなふうに利用されているのでしょうか。

用途別のデータをみると、カタクチイワシの48%、マイワシにいたっては76%が非食用。多くが「フィッシュミール(魚粉)」の原料になっているのです。

フィッシュミールとはイワシなど多獲性の魚や加工の際にでる魚の残滓を大きな釜で煮熟し、圧搾機で油と水を分離したのち乾燥、粉末状にしたものです。製造過程で得られる油分を精製したものが魚油です。

この魚油は配合飼料に添加されるフィードオイルに利用されるほか、マーガリン、ショートニング、石鹸などの原料になっています。さらに、不飽和脂肪酸(DHA、EPA)を多く含むことからサプリメントの原料としても注目を集めています。

フィッシュミールは1960年代には主として養鶏と養豚のために使われていました。ところが世界的に魚の養殖が盛んになったことで、2000年代には養殖魚のエサが用途の半分以上を占めるまでに急増しました。

かつての魚類養殖では解凍したイワシなどを丸のまま「生餌」として与えていました。しかしその方法では、エサの臭みが養殖魚に残り、また食べ残しが海底に溜まり漁場を汚すなどの問題が生じました。

そのため、新たな養殖のエサとしてフィッシュミールを主原料とした粒状のエサが開発されました。冷凍生餌などと混合して作るモイストペレットや、固形のドライペレットなどです。こうしてフィッシュミールの利用が拡大し、原料のイワシ類などはますます重要な魚となりました。

現在、フィッシュミールや魚油は主に南米のペルーやチリから輸入しています。

かつて日本でもイワシが大量に漁獲されていたころは、南米が不漁だったこともあり、イワシをフィッシュミールや魚油に加工して輸出していました。しかし、漁獲量が激減してからは輸入に頼らざるを得なくなっています。

現在も世界の水産養殖は右肩上がりに急成長中で、フィッシュミールの需要は高まっています。しかし、原料となるイワシは漁獲量が大きく変化します。

供給が不足して価格が高騰すると、養殖業では経費の6〜7割をエサ代が占めていますから、業者にとっては死活問題です。また、極端に不足すれば、業種間、国家間でフィッシュミールの奪い合いが起きてもおかしくありません。

今後、海洋資源保護や持続可能性の観点からも代替飼料を開発するなど、フィッシュミールに頼りすぎない養殖技術の発達が求められています。

なぜ豊漁と不漁を繰り返すのか?

マイワシは資源量の増減が激しい魚です。1980年代、日本の年間総漁獲量は1100万~1200万㌧台で世界一。その約40%を占めていたのがマイワシでした。

ところが90年代になると全くといっていいほど獲れなくなりましたが、2010年代からは再びやや増加の傾向にあります。

また、マイワシが多いときはカタクチイワシが少なく、逆にマイワシが減っているときはカタクチイワシが増えるという傾向が知られています。

このような漁獲量の多い魚種が入れ替わることを「魚種交替」と呼びます。これは日本の海だけではありません。南米の同じ海域にいるチリイワシとペルーカタクチイワシとの間でも「魚種交替」が認められます。

マイワシは約60年の周期で増減を繰り返しています。なぜこのような現象が起きるのか、はっきりと解明されてはいませんが、数十年単位で気候が急激に変化する「レジームシフト」と呼ばれる現象が深く関わっていると考えられています。

水産資源研究所に話をうかがいました。

「北太平洋の気候レジームシフトは20世紀を通じて20年代、40年代、70年代と3回生じたことが明らかにされています。

この変化とマイワシの変動を比べてみると、マイワシの豊漁期はアリューシャン低気圧の勢力が強い時期と重なります」(古市 生さん)

つまり、マイワシは寒冷期に獲れ、温暖期には獲れない傾向にあるのです。

でも、おや? という疑問が湧きます。現在は温暖化といわれるように水温が上昇し、ブリやサワラなど南方系の魚の分布域がどんどん北上しています。

にもかかわらず冷水域を好むマイワシが増えているのはどういうわけなのでしょう?

「マイワシが増えているのは研究者の間でも謎なのです。増える環境になっていないはずなのに増え始めているのです」(由上龍嗣さん)

マイワシを語るとき、80年代の豊漁がよく引き合いに出され、増えるときはこの水準まで増えると思いがちですが、漁獲データが取れているのはせいぜいここ100年でしかありません。

80年代の豊漁はかなり特異な数値なのではないか、という最近の研究があります。

これは海底に溜まった鱗の量を計測して、過去2800年のマイワシの資源量の変化を推定したもので、それによると80年代の爆発的な資源の増え方は、ここ500年でも最高レベルです。

この研究から意外なこともわかってきました。現在、マイワシとカタクチイワシは、一方が増えるともう一方が減る魚種交替があると考えられていますが、2800年という長いスパンで見た場合、明確に魚種交替が起きた時期はわずかで、どちらも増える時期もあれば、減る時期もある。大半が不明瞭です。

「ダイナミックな魚種交替という逆相関関係は、とりあえず20世紀はそうだった、としかいえないのかもしれないのです。

マイワシやカタクチイワシの増減が気候変動と関わっているのは確かですが、気候変動がきっかけでどの魚種が増えるかはわからない、と考えたほうがいいのかもしれません」(由上さん)

謎を解く法則が見つかったと思っても、また未知のことが現れてくる。海の謎は当分、解けそうもないから面白いのです。

膨大な生活物資を運ぶ水路の整備

九十九里浜と銚子。この地域の歴史を語らずして日本のイワシを語ることはできません。

銚子は水運の要の町として発展しました。原点は東京湾に流れ込んでいた利根川を銚子から太平洋へ注ぐように変更した徳川家康の利根川東遷事業です。

重機のない時代。人の手によって河川の付け替え、開削などが進められ、少しずつ東へ流れを移し変える大規模な土木工事が約60年間に渡って行われました。

この壮大な事業は、江戸を水害から守り、新田開発を推進し、水路網を充実させ輸送体系を確立するためでした。

湿地帯だった江戸に町を作った家康は人口が増加する未来を見据えていました。人口が増えれば、米などの食料をはじめ木材、衣料など膨大な生活物資が必要となる。では、その運搬をどうするか。

当時は道路事情が悪く、大八車や馬ではたくさんの荷物を運べません。大量輸送を担ったのは船でした。

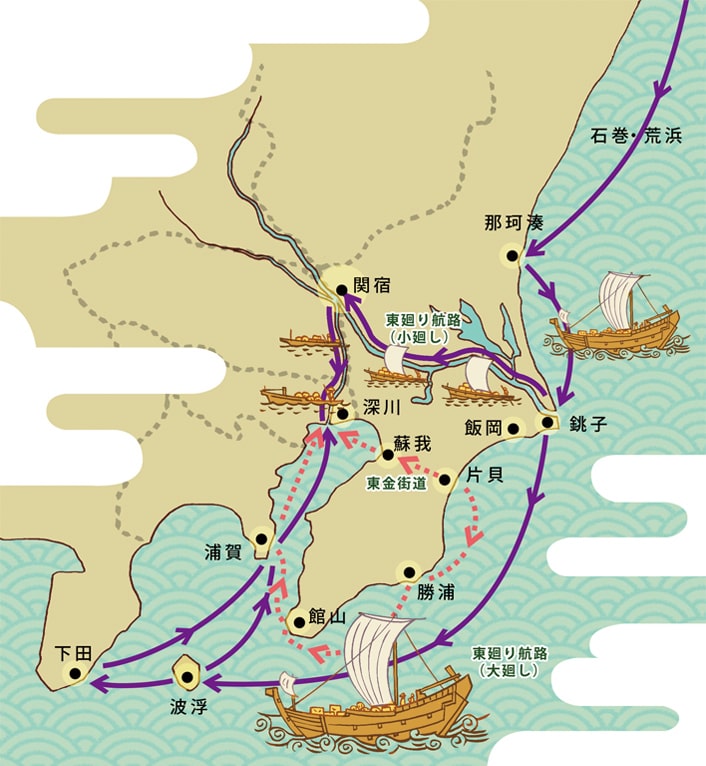

東北から送られた米などの物資は銚子まで海路をとり、銚子で川舟に荷物を積み替えて利根川を上り、関宿から江戸に下る。これが「東廻り航路小廻し」ルートです。

寛文11年(1671)、江戸幕府の命を受けた河村瑞賢が、房総半島を迂回し、伊豆下田経由で江戸に運ぶルート(大廻し)を開拓しました。

しかし、銚子沖は海の難所ですから事故も多く、引き続き利根川を遡るルートが利用されました。こうして銚子港は多くの物資の集まる重要な港として機能し、それは鉄道や道路網が整備されるまで続いたのです。

イワシが起こした浜のゴールドラッシュ

黒潮にのって多くの魚が北上します。魚だけでなく、大勢の漁師も魚を追って北上しました。勝浦、白浜などの地名や醤油や鰹節といった物産品など現在の紀伊半島と房総半島には共通点が多いのは、両者が密接な関係にあったからです。

漁法も紀州からもたらされました。

まず西宮久助という紀州の漁師が南白亀村(現白子町)に漂着しました。助けてもらったお礼に久助は地曳き網という漁法を伝えます。九十九里浜は砂浜海岸で港に恵まれませんが、海底が平坦で遠浅な地形は地曳き網には好都合だったのです。

イワシの大半は食料ではなく、綿花や藍など農作物に即効性のある肥料「干鰯(ほしか)」や「〆粕(しめかす)」に加工されました。

江戸中期になると需要が高まり、高値がついたために干鰯や〆粕は「金肥」とも称されました。

干鰯はイワシを砂浜に撒いて干して作ります。乾燥させる期間は春夏で10〜15日、秋冬で25〜30日。

〆粕は、大きな釜で煮たイワシを搾って油を抜いて乾かしたもので、はじめは人力で搾っていましたが、のちにテコを利用したキリンと呼ばれる圧搾機を使うようになります。油は魚油になりました。

銚子の歴史は外川から始まります。

外川も紀州からの移民、崎山次郎右衛門がつくり上げた町です。平坦な九十九里浜と違い、現在の外川の町は斜面に家が立ち並び、浜からは何本も坂道が伸びています。

外川では海のそばで〆粕を作るとともに、坂道を台地の上までイワシを運び上げ、砂場で干鰯を作りました。

銚子や九十九里浜で作られた干鰯・〆粕・魚油は水路と陸路で江戸・深川にある干鰯問屋へ運ばれました。

干鰯・〆粕は木綿の生産量を飛躍的に伸ばし、木綿の普及は人々の暮らしを大きく変えました。それまで麻だった服は木綿に変わり、布団も登場します。寒い冬を暖かく過ごせるようになったのです。

衣服だけではありません。木綿は筵(むしろ)よりも軽くて大きな帆が作れるので、船はパワーアップ。より多くの荷物を運べるようになったのです。また、木綿から作られた漁網は大きくて丈夫でしたから漁獲量も増えました。

魚油は臭いがするものの、値段が菜種油の半分以下だったので、庶民の夜を灯す明かりとして重宝され、人々の夜の過ごし方を大きく変えました。化け猫が行燈の油を舐めるのは原料が魚油だからです。

このようにイワシを原料とする干鰯・〆粕・魚油は江戸時代、人々の暮らしを革命的に変え、銚子や九十九里浜の町は「千両万両 引き上げる」と唄われたほどゴールドラッシュに沸いたのです。

明治の中頃、化学肥料が登場し、全国に普及していきます。それとともに干鰯の需要はなくなりました。海と畑がつながり、栄養が循環していた日本の農漁業は近代化とともに大きく姿を変えていくのです。