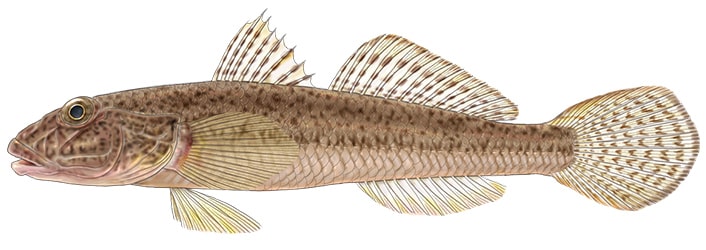

日本で見られる魚の1割以上はハゼの仲間

ハゼというと、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか。誰もが知っている魚ですが、魚屋さんではまず見かけませんし、水族館でも脇役的な存在。はっきり言って地味な存在です。でも、子どものころに近所の海や川でハゼ釣りをした経験のある人は多いと思います。

明仁上皇はハゼの研究者として有名です。2020年に、ご自身で9種目となる新種のハゼを発見したことは大きなニュースになりました。

「ハゼは非常に種類数が多く400種以上います。日本で見られる魚の1割以上はハゼの仲間で、新種もどんどん見つかっています」と解説してくれたのは、上皇陛下と幾度かハゼ談義をした経験のある和歌山県立自然博物館の平嶋健太郎学芸員。

「他の魚では見られないほどハゼは多種多様な進化を遂げていて、まさに多様性の見本のような存在です」

体長1cmほどの小さなゴマハゼもいれば、80cmにもなるハゼクチのようなハゼもいます。食性も肉食、雑食、草食とさまざまで、生息場所も海、汽水、川、湖とどこにでもいます。

逆にいうと、ハゼの種類が多くいる場所というのは、水質、底質、植物、昆虫といった環境も多様な状態にあるといえます。

「ハゼの種類が少ない場所は環境が均一である可能性が高い。ハゼを見れば、その場のいわば『環境の体力』がわかります」と平嶋さんは言います。

「驚くことにハゼは土の中にもいるんです。上水道用に地下水を汲み上げたら、フィルターに魚のようなものがくっついて目詰まりしているという報告を受け、見に行ったところ、目の退化したイドミミズハゼの仲間が数百匹いたんです。地下46mですよ。地下の奥深くには、僕らがまだまだ知らない生き物の世界があるのです」

ここまで多様だと、別の魚のようですが、同じハゼの仲間ですから、共通点があります。たとえば、腹びれは、ほとんどの種類で左右が癒合して吸盤のようになっています。背びれは2つあります。例外のハゼもいますが、基本の形はこのような感じです。

もう一つのハゼの特徴は、オスがつくった産卵床にメスが卵を産み、孵化するまでオスが保護するというスタイルをとる種が多くいるということです。

一番身近なハゼ。マハゼの一生

マハゼはハゼの仲間のなかでもっとも数が多く、日本では北海道から種子島。 中国や朝鮮半島にも分布しています。

船のバラスト水(船を安定させるために船内に溜める海水)に混じって運ばれたためでしょうか、近年では、本来は生息していないはずのオーストラリアやアメリカでも定着し、繁殖しています。

春、海底の巣穴で孵化した仔魚は、浮遊生活を始め、動物プランクトンを捕食しながら成長します。遊泳力がつくと浅い干潟や岸部へ向かい、体長1.5cmほどになると、底生生活に移り、餌はヨコエビなどの小型の甲殻類に変わります。

体長2cmくらいになるとゴカイなどの多毛類を捕食しはじめ、10cmくらいまで成長すると、大きな口でカニやエビ、稚魚を食べるようになります。基本的にマハゼは雑食性の食いしん坊です。

夏の育ち盛りのハゼは「デキハゼ」と呼ばれ、食欲旺盛で釣り人に親しまれています。この時期、小さなデキハゼに混じって釣れる、飛び抜けて大きなハゼは「ヒネハゼ」と呼ばれます。

これは前年、成長不良のために成熟できず、産卵しなかったハゼです。ハゼの個体数が多く、1尾あたりの餌が不足すると、ヒネハゼの出現率が高まるといわれています。

水温が下がるとともに、秋になると水深3〜5m、冬はより深くに移動します。水深10mくらいの深場(ケタ)に移動したハゼは「落ちハゼ」「ケタハゼ」と呼ばれます。

マハゼがいつ餌を食べているか、という調査では、ピークは日没前後と夜明け前の薄暗い時間帯。夜、暗いなかでも餌を見つけられるのは、嗅覚が発達しているためだといわれています。

メスが死んだ後もオスが卵を守る

冬から初夏にかけて産卵期を迎えると、マハゼのオスの口は穴を掘りやすい四角いスコップのような形になり、メスは卵で腹がふくれ、簡単に雌雄の区別がつくようになります。

オスは河口付近の水深2〜10m前後くらいの砂泥底に口を使って砂を掘り、3〜5つくらい出入口のある、直径5cm、深さ1.3mくらいのV字型の巣穴を作りメスを誘います。

どのオスを選ぶかの選択権を持っているのはメスです。大きく立派で強そうなオスが選ばれるような気がしますが、むしろ巣穴の出来具合がオスを選ぶポイントになるそうです。

メスは1回の産卵で約3万個の楕円形をした卵を巣穴の中の産卵室の天井に産みつけると一生を終えます。

受精した卵は孵化するまでに約半月かかりますが、この間、オスは何も食べずに、酸素を含んだ新鮮な水が卵にいきわたるように、まめまめしく世話をし、次の命が誕生するとオスもその役目を終え、死にます。

東京湾のハゼについて、調査を実施しています。

江戸前ハゼ復活プロジェクト

太平の世が生んだニッポンの釣り文化

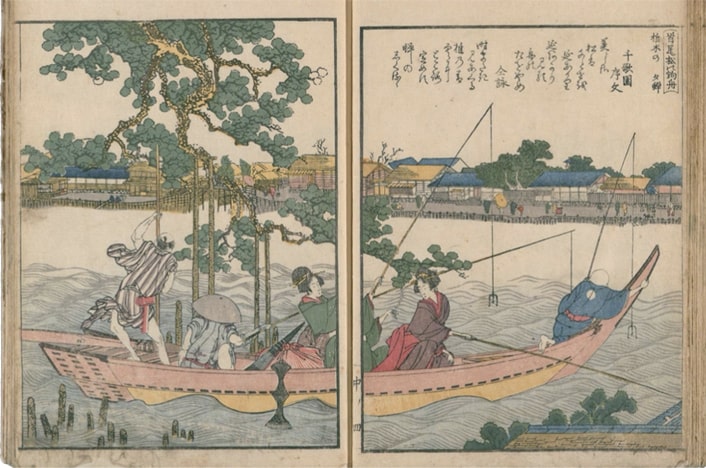

遊びとしての魚釣りが発達したのは江戸中期です。戦乱の世が終わり平和な時代が続いたこと。透明なテグスが普及したこと。そして、江戸の町に流れる川や掘割、目の前に広がる遠浅で穏やかな内湾。

いくつかの条件が重なり、武士から始まった釣り遊びは、やがて庶民へと広がり、世界でも珍しい大衆文化として花開きました。漆で仕上げた竹竿や浮き、道具箱などは工芸品を超え、美術品の域に達したものまで現れました。

現代の釣りとの違いを見ると、昔の人は釣果を競うだけでなく、趣を大切にしていたといえるでしょう。道具では、現代では曲がらない硬い釣針を使いますが、昔は根掛かりしても仕掛けを失わずにすむ、柔らかめの針を用いました。

昔の釣糸は、道糸は絹や麻、馬の毛で、ハリスはテグスです。テグスとは中国から日本に輸出する薬の梱包に使われた透明な糸のことで、原料はテグスサンという蛾の幼虫の体内にある絹糸腺。この透明な糸を釣糸に応用したのです。テグスは釣りに革命的な進歩をもたらしました。

武将として釣りの楽しさを最初に発見したのは伊達政宗だといわれ、家臣を連れてハゼ釣りに明け暮れていたそうです。本格的な遊びの釣りの記録は万治2年(1659)、松平大和守直矩(なおのり)が江戸湾で行ったハゼ釣り。舟に乗り、琴や尺八の楽曲を楽しみながら釣りをしたそうです。

元禄の頃から釣りは町人の間でも盛んになり、錦絵にも釣りを楽しむ人々の様子が多く描かれています。釣り人が増えるに従い、釣りの入門書や釣り場のガイドブックの出版も盛んになりました。与謝蕪村は「沙魚釣の小舟漕なる窓の前」と詠み、滝沢馬琴、葛飾北斎も創作の合間に釣糸を垂れていたといいます。

時代は飛んで戦後。釣り好きで有名だった本所生まれの江戸っ子、三代目三遊亭金馬は著書のなかで《日本中のハゼを釣り歩いて食べてみたが、お国自慢というか「ハゼも江戸前にかぎりやす」といいたい》《東京ぐらいハゼ釣の盛んな土地は日本にない》《毎年彼岸の声を聞くと》《東京湾へ流れ出す川口は》《女子供家族連れで、陸張りが何千人というくらいたいへんな人出になる》と『江戸前つり師』に書いています。

本が出版されたのは1962年。東京五輪が開催される2年前のことです。このころまでは、釣り愛好者だけでなく、老若男女がハゼ釣りを楽しんでいました。

しかし、高度経済成長期を迎えると、運河は高速道路となり、海岸は埋め立てが進み、排水で河川や海の水質は悪化。環境は大きく変化していきます。

60年代までの東京湾の釣りはハゼ、キス、カレイが中心でしたが、地先の釣り場が埋め立てで消失したため、沖合にいる魚狙いの船釣りが多くなりました。

70年代まで船釣りの中心的存在だったハゼは80年代半ばに激減し、現在では船釣り客数の比率では1%以下にまで縮小しています。釣れなくなってしまったのです。

なぜ、ハゼは減ってしまったのか。江戸前ハゼの棲み処調査をしている古川恵太さん(NPO法人海辺つくり研究会理事長)に聞きました。

「かつては多摩川河口の羽田沖、旧江戸川河口の三番瀬、荒川河口の三枚洲あたりの深場がハゼの主な産卵場で、2000年のモニタリング調査でも、巣穴がかなりの数と密度で見つかりました。

ところが08年に調査すると、巣穴があった場所の周辺をいくら調べても見つからない。底質も砂泥混じりで水深も変わっていないのに、見当たらないのです。

ひとつ考えられるのは、貧酸素水塊です。ハゼは秋口に深場へ向かいますが、夏場に広がった貧酸素水塊が深場にまだ動かずにあって、産卵場所にたどり着けないのかもしれません。

消えた巣穴。ハゼはどこで卵を産んでいるのか?

ヘドロが海底を覆っていて巣穴が作れないというわけではないと思います。高度経済成長期のほうがヘドロは多く、海底の状態は悪かった。それでもハゼはたくさんいました。ただ、ヘドロの影響で現在、深場が常に貧酸素状態になっていることは考えられます」

しかし、著しく減ったとはいえ、それなりの数のハゼの再生産はされています。ハゼは、どこに巣穴を作って産卵しているのでしょうか?

「調査で見えてきたのは、春から初夏生まれと思われるハゼが目立つことです。春先に釣れはじめる冬生まれが一番子。1ヶ月くらいすると二番子が出てきて、それからまた三番子が現れ、十番子くらいまでいる、とベテランの釣り人は言いますから、おそらく昔からハゼの産卵シーズンは冬だけでなく、通年あったのでしょう。そのなかで成長期に水温が高く、餌も豊富な冬生まれ群が卓越していたので、ハゼの生態の代表格になった。

ところが、そのパターンだと不都合が生じて、生き残れなくなってしまった。だからこれまでマイナーな存在だった遅生まれの群が少しずつ幅を利かせ始めるようになったのかもしれません。

データでも夏なのに小さいのが湧いているのがわかります。モニタリング調査も、冬に産卵すると思っていたので冬に実施しましたが、産卵のタイミングが違ったから巣穴が見つからなかった可能性はあります」

「あと、もう一つ考えられるのは、東京湾奥の横十間川や小名木川などの運河にもかなりの数のハゼがいます。ロックゲートがあるので、運河内は貧酸素水塊や青潮から守られています。

これは憶測ですが、海に下らずに運河のどこかで卵を産んでいる可能性もあります。定説通り、成長するにしたがってハゼは移動するというのなら、一つの場所には同じサイズのハゼが多くなるはずです。でも、運河には大小混じって、しかも数もたくさんいますからね」。

時期をずらしているのか、はたまた運河で産卵しているのか。東京湾のハゼの生態はミステリーですが、少しでも早くハゼに復活してもらいたいものです。

トビハゼは魚なのに水が苦手?

水を嫌がる不思議な魚、トビハゼ。潮が満ちてくると濡れるのを嫌がるように岸壁にへばりつき、潮が引くのを待ちます。多くの時間を泥の上で過ごすのは、エラ呼吸より皮膚呼吸が得意だからです。

発達した胸びれをつかって這うように前進し、体をS字にくねらせ反動でピョンと跳ねる動き。そして憎めないファニーフェイス。なんとも魅力的でファンも多い魚です。

昭和初期まで広大な泥干潟が広がっていた東京湾、大阪湾、伊勢湾にはトビハゼが数多く生息していました。しかし、泥干潟は最も埋め立てやすいエリアですから、どんどん開発が進み、トビハゼは片隅へと追いやられてしまったのです。

日本での分布は東京湾が北限です。冬は掘った巣穴で冬眠し、暖かくなる4月ごろに活動を始め、気温が一気に上昇する初夏に繁殖期を迎えます。東京湾でのピークは6月下旬から7月下旬。

繁殖期になるとオスは口で泥を頬張っては穴の外へと運び、深さ30cmほどのJ字型の巣穴を掘ります。最奥部の上に向いたところが産卵室になります。

穴を掘り終えたオスは高くジャンプしたり、尻振りダンスをしたりしてメスの気を引きます。

出来立ての巣穴は産卵室まで海水が満ちている状態です。次にオスは巣穴の入口で口に空気を含むと、産卵室まで行って空気を吐き出します。これを繰り返して、産卵室に空気を満たします。

メスは産卵室の天井に卵を生みつけるのですが、そのタイミングは、オスが空気を運搬する前なのか(産卵室が海水で満たされた状態)なのか、後なのかはよくわかっていません。

卵は空気に触れた状態で発生が進み、オスは干潮時になると、新鮮な空気を口に含み産卵室を往復し、酸素を補給し続けます。

そして孵化が近づくと、今度は産卵室の空気を口に含んで、外に吐き出します。これを繰り返すことで産卵室の水位は上昇し、卵が海水に浸かり、その刺激で孵化が始まります。

このように、トビハゼのオスは口に空気を含んで、産卵室に空気を入れたり出したりするユニークな行動をすることが知られています。寿命は2〜3年です。

失われつつある春の風物詩、シロウオ漁

混同しやすいシロウオ(素魚)とシラウオ(白魚)。女性の指の美しさに喩えるのがシラウオ。踊り食いするのはシロウオで、シラウオは軍艦巻きですかね。

シラウオはキュウリウオの仲間で、ハゼの仲間はシロウオです。実物を見ればすぐに区別はつきますが、ともに春、産卵に集まるところを漁獲され、早春の味覚として喜ばれています。

ところがこのシロウオ、ハゼの仲間なのに背びれは1つしかなく、ウロコや側線もないという特異な形態をしています。

シロウオは、サケのように産卵のために川を遡上し、川床がきれいで伏流水の豊かな場所の石の裏側に産卵します。卵の数は300粒ほどで、オスは卵が孵化するまでの約2週間、卵を保護し続けます。このへんはやはりハゼの仲間ですね。卵が孵化すると親魚は一生を終えます。シロウオの寿命は1年といわれています。

孵化した稚魚は、しばらく河川に留まった後、海へ下り、波の穏やかで砂のきれいな内湾で生活を送ります。

シロウオ漁は四つ手網という十字に組んだ長い竹製の骨組みに網を張った漁具を用います。網を川に沈め、上げ潮にのって群れで遡上してくるシロウオが網の上を通過するタイミングを見て引き上げます。

漁期は雛祭りの頃から桜が散るころまで。四つ手網を使ったシロウオ漁は全国で行われていましたが、最近はどこも数が減っているようです。東京湾周辺でも戦後しばらくは河口に並ぶように設置されていましたが、現在、残っているのは千葉県湊川河口に設置される1基のみ。網を設置している椎熊邦広さんの話では、シロウオは売らずに近所や知人に配っているそうです。

シロウオが生息するには、産卵場所となるきれいな川と、成長期を過ごす広くて穏やかな内湾が必要です。春の風物詩がなくらないようにしたいものです。

壺でウロハゼをつかまえる、幻のハゼ壺漁。

マハゼと見た目はよく似ているウロハゼですが、繁殖方法は大きく異なります。マハゼはオスの掘った巣穴にメスが産卵しますが、ウロハゼは巣穴を掘らずに、岩の隙間や筒のような穴を利用します。

この習性を利用したのが、瀬戸内海沿岸の地域で行われている「ハゼ壺漁」という漁法。いい産卵場所だと思って壺に入ったウロハゼを捕まえるのです。

岡山県の日生町漁協の漁師、近江さんにお聞きしました。

「漁期はクロハゼの産卵時期。6〜8月、暑い時期のもんじゃけどな」

この辺ではマハゼを「白ハゼ」、ウロハゼを「黒ハゼ」と呼びます。ハゼ壺漁に使う壺は、高さ25cm、幅15cmくらい素焼きの壺で、口は2つ、胴脇に穴が1つ開いています。

このハゼ壺を海岸に近い浅瀬の岩礁と砂とが混じる地帯に横に倒した状態で仕掛けます。脇に開いた穴は、ここから水が入り、壺を速やかに沈ませる知恵です。

「夏はフジツボの種(幼生)が流れる時期じゃから、1週間もしたら壺の周りにフジツボが付着する。汚れとったらハゼは入らん」

ですから揚げるたびに軍手で壺の入り口を掃除して、清潔を保ちます。壺は1日置きに、朝早い時間帯に引き揚げ、魚をとっては、また海に沈めます。

「できるだけ素早く、スッと揚げてしまわなにゃいかん。すぐに飛び出るからな。オスメス2匹入っとるのやけどな。多いとき(平成8年ごろまで)には仕掛けた壺の7、8割に入っておった」

大きくて、刺身でも天ぷらにしても煮付けにしてもおいしいクロハゼは、岡山の中央市場に出荷され、市内の高級料亭で岡山名物として提供されていました。

しかし、残念ながらこのハゼ壺漁、近江さんも4年前にやめてしまったそうです。ウロハゼが獲れなくなり、高級料亭も減ってしまったので、漁をしても採算が合わなくなってしまったのです。

ハゼ壺漁の復活の日はあるのでしょうか。